পুরনো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা [ষষ্ঠ পর্ব]

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে

নিঃশব্দচরণ

আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে

রাজসিংহাসন।

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি

নিল চুপে চুপে--

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী

রাজদণ্ডরূপে।"

শিবাজি উৎসব - রবীন্দ্রনাথ

শর্বরী তো আর এক প্রহরে কাটে নি। সেই রাতের প্রহরে প্রহরে বণিকদল এক একটি পদক্ষেপে বিন্দু চিহ্ন এঁকে এঁকে এগিয়েছে যা যোগ করলে মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডের পথরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ধরুন রাত্রি যখন মধ্যযাম, কোম্পানি তখন বিশেষ সনদ বলে ভারতীয় রাজত্বে বসালো ইংরেজ আদালত। অর্থাৎ তারা ন্যায়দণ্ডের দিকে হাত বাড়ালো। এই দুঃসাহসের কারণ অবশ্যই এই যে তখন “মোগল মহিমা রচিছে শ্মশানশয্যা”।

১৬০০ সালে রানী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে শুধু বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল যারা, তারা ১৬৮৬ সালে তাদের সেটলমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন অপরাধের বিচার ও মীমাংসার প্রয়োজনে আদালত বসানোর অনুমতি পায়। অর্থাৎ কোম্পানির কর্মচারী, নাবিক ইত্যাদিদের জন্য ছিল এ ব্যবস্থা, স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল তার আওতার বাইরে। রাজা প্রথম জর্জ ১৭২৬ সালে বিশেষ চার্টার আনলেন কোম্পানির স্বপক্ষে যাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাদের স্বত্বাধীন এলাকায় আদালত খোলার নির্দেশ দেওয়া হল। যার আওতায় কোম্পানির কর্মচারী ও স্থানীয়রা সবাই পড়বে। ইংল্যান্ড থেকে রাজার সিলমোহর দেয়া চিঠি পেলো “Fort William in Calcutta.” ফোর্ট উইলিয়াম উল্লসিত হল এই রাজকীয় সনদে।

কাজীর আদালতের পর নতুন শব্দ শুনলো কলকাতা - ‘মেয়রস্ কোর্ট’। যেখানে বিচারের দায়িত্ব বর্তালো একজন মেয়রের ওপর ও যাকে সাহায্য করবে নয় জন অল্ডারম্যান। এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এর আগেও কিন্তু একটা আদালত বসত ফোর্ট উইলিয়ামের তত্ত্বাবধানে। যেমন আদালত বম্বে, মাদ্রাজেও ছিল। এগুলো ছিল ‘কোম্পানিস কোর্ট’ এবং এরা কোন বাঁধা ধরা ন্যায়নীতির ধার ধারতো না। শাস্তিবিধান এক এক জায়গায় এক এক রকম ছিল। তেমনি এক আদালত বসা শুরু হয় কলকাতায় ১৭০৪ থেকে, প্রতি শনিবার করে। কোম্পানির দস্তাবেজে তার বিচারের কিছু নমুনাও পাওয়া গেছে যেখানে শাস্তি বিধান ছিল সাক্ষাৎ বর্বরোচিত। একটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে – ১৭০৬ সালের আগস্ট মাসে একদল অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছিল গালে ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্নিত করে গঙ্গার অপর পারে ছেড়ে আসা হোক।

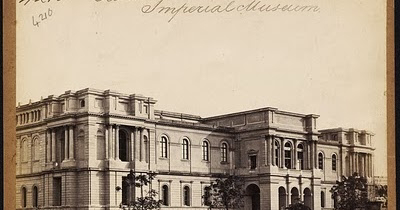

মেয়র কোর্ট ছিল কলকাতার ইতিহাসে প্রথম ‘কোর্ট’ যা বসতো সেন্ট অ্যান গির্জা সংলগ্ন চত্বরের চ্যারিটি স্কুল বাড়িতে, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট অ্যানড্রুজ চার্চ। কোর্টের নিজস্ব ভবন না থাকায় ওই বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয় তখন যা মুখে মুখে কোর্ট হাউস নামে পরিচিতি পায়। সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়ে নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার পর তার নাম হয়ে যায়‘ওল্ড কোর্ট হাউস’। সে সবের কোন চিহ্ন নেই আজ কিন্তু ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট এই পথনামে সেই প্রথম কোর্টের ইতিহাসটুকু রয়ে গেছে স্পর্শাতীত ঐতিহ্য হয়ে।

Kathleen Blechynden লিখেছেন মেয়র কোর্টে খুনখারাপি থেকে ক্রীতদাসের মালিকানা জনিত বিবাদ, কোম্পানি কর্মচারীর ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা মায় নেটিভদের জমিজমা ঘটিত বিবাদ পর্যন্ত শুনানি হত। কিছু দিন এমন হয়ে থাকলেও পরবর্তিকালে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভিন্ন হওয়ার তথ্যই সমর্থিত। কারণ মেয়রস কোর্ট ছাড়াও রাজ বিধি অনুযায়ী কোর্ট অফ কোয়ার্টার সেশন, কোর্ট অফ রিকোয়েস্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলের ব্যবস্থা ছিল। কোর্ট অফ অ্যাপিল ছিল নিম্ন আদালতের রায়ে অখুশি হলে নতুন আবেদন করে বিবেচনা প্রার্থনার জায়গা।

মজার ব্যাপার হল এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংখ্যায় ‘কোতোয়াল’ ‘আসবদার’ ‘চৌকিদার’ ইত্যাদি পদের ব্যবস্থা করে কোম্পানি যা নামেই বোঝা যাচ্ছে নবাবী শাসন পদ্ধতির অন্তর্গত। সব মিলিয়ে গোবিন্দপুর-সুতানুটি-কলকাতা এক বিচিত্র মিশ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো। ঠিক এইখানে আমার একটা খুব সহজ প্রশ্ন মাথায় আসে যে এই শাসন ব্যবস্থার আওতায় কত সংখ্যক মানুষ ছিল। অর্থাৎ সেই সময় গোবিন্দপুর-সুতানুটি-কলকাতা অঞ্চলের জনসংখ্যা কত ছিল?!

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে জেরবার হলাম। বিচিত্র রকমের পরস্পর বিরোধী তথ্যের ছড়াছড়ি কলকাতার আদি পর্বের জনসংখ্যা নিয়ে। উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে– ‘আর্লি অ্যানালস অফ দ্য ইংলিশ ইন বেঙ্গল’ গ্রন্থে গবেষক সি আর উইলসন একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন যেখানে ক্রমান্বয়ে এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিও দেখানো হয়েছে বছরের ব্যবধানে। সেটা এই রকম - ১৭০৪ সালে টাউন কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার আর কোম্পানি অধিকৃত সমগ্র এলাকা ধরলে তা ৩০ হাজার, ১৭০৬ সালে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২ হাজার এবং ৪৪ হাজার, ১৭০৮ সালে সেই অনুপাত হল ৩১ হাজার ও ৬২ হাজার এবং ১৭১০ সালে ৪১ হাজার ও ৮২ হাজার।

অথচ প্রত্যক্ষদর্শী ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন ‘আ নিউ অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিজ’ গ্রন্থে লিখেছিলেন যে ১৭১০ সালে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। অতঃকিম! কাকে বিশ্বাস করা যায়! এমনই বিস্তর ফারাক ১৭৫১-৫২ সালে কালেক্টার হলওয়েলের দেয়া জনসংখ্যার হিসেব আর উইলসনের দেয়া হিসেবে। অবশ্যই হ্যামিলটনের রং চড়িয়ে লেখার কথা বহু আলোচিত। অন্যদিকে উইলসন বিদগ্ধ গবেষক। কিন্তু ১৭১০ সালে গোবিন্দপুর-সুতানুটি-কলকাতা এলাকায় ১ লাখ ২৩ হাজার মানুষ বসবাস করতো এযেন কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে! ১৭০৬ সালে যেখানে পাকা বাড়ি ছিল ৮টি আর কাঁচা বাড়ি ৮ হাজার সেখানে এতো লোক থাকতো কোথায়?

শেষে দেখলাম এই বিভ্রান্তি এই বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সাবর্ণ রায়চোধুরী পরিবারের বংশধর এ কে রায় যিনি ১৯০১ সালে আদমশুমারির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেনসাস অফিসার ছিলেন তাঁকেও বিচলিত করেছিল। তিনি তাঁর ‘আ শর্ট হিস্ট্রি অফ ক্যালকাটা’ গ্রন্থে লিখছেন,

“It is difficult to calculate with even approximate accuracy the population of the ‘Town’ of Calcutta for the different period of its development. The difficulty arises not so much from lack of materials, as from doubts as to the meaning attached to the two words “town” and “population” by the different authorities that have calculated them.”

অর্থাৎ‘টাউন’ কাকে বলছে এবং‘পপুলেশন’ কাদের ধরছে সেটাই এই বিভ্রান্তির মূল! সাহেবরা ভিলেজকেও টাউন বলেছে কখনও আবার কখনও যারা সেখানে থাকে না, কদিনের জন্য এসেছে তাদের গুনেছে এমনকি মহিলাদের বাদ দিয়েও গুনেছে কখনও। সব মিলিয়ে যারপরনাই ভজঘট চিত্র।

সে যাই হোক রায়বাবুই তৎকালীন বাড়িঘর এবং রাজস্বের ভিত্তিতে একটি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান দিয়েছেন। তাঁর মতে আদি কলকাতার জনসংখ্যার চিত্রটা এমন ছিল – ১৬৯৬ সালে ৮০৭৩ জন, ১৭০৪ সালে ৫১৬০০ জন, ১৭০৮ সালে ১০৮৭০০ জন, ১৭১০ সালে ১৪৭৪০০ জন। একি কাণ্ড! এখানেও তো দেখা যাচ্ছে ১৭১০ সালে জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ! এ প্রহেলিকার কি অন্ত নেই! কারণ তখনও যে ৩৮ টি গ্রাম পাওয়া হয় নি কোম্পানির।

আমি তো কোন ছাড়, আদি কলকাতার জনসংখ্যা ভাবিয়েছিল শ্রীপান্থকেও, তাই তিনি “কলকাতায় কত মানুষ” নামে তথ্য সমৃদ্ধ সরস একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন! চিত্রটা পরিষ্কার হবে যদি কেউ তা পড়ে ফেলতে পারেন।

তথ্যঋণঃ

A short History of Calcutta by AK Ray

ছবিঃ অন্তর্জাল

@ প্রজ্ঞা পারমিতা

অসাধারণ

ReplyDeleteতথ্য বহুল

ধন্যবাদ

Delete