অবিভক্ত বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগে নারীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন । লিখছেন - সুনন্দীতা দেবনাথ

আজ এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষকে ঠিকঠাক ভাবে অনুধাবন করতে গেলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে—যা বাঙালির কাছে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের কাল; নানামুখী চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব সংঘাত—সেই সময়টিকে ভালো করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত, এই সময় বাঙালী জীবনে এসে লেগেছে নবজাগরণের ঢেউ, যদিও তা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত, পড়াশোনা সূত্রেই বিদ্যাসাগর কলকাতায় এবং তাঁর মানসিক গঠনটি তৈরি হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটেই।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে থাকল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার অবনতি হতে লাগল।এই সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ হতে শুরু করে এবং সমাজ ক্রমশ আচার সর্বস্বতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। মনুর বিধানে মেয়েদের বিবাহকে বৈদিক পাঠের সমতুল্য,স্বামী সেবাকে আশ্রমিক জীবনের সমান এবং গৃহকর্মকে সন্ধ্যা প্রার্থনার সমতুল্য হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়ে মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষালাভের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় মেয়েদের পরাধীন অন্তঃপুরে নির্বাসিত জীবন যাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন। মনু রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুমারী অবস্থায় কন্যারা থাকবে পিতার অধীনে, বধু অবস্থায় স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে। তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বলে কিছু থাকবে না।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে ভারতের সংবিধানে পুরুষ ও নারীদের সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, সরকার বিভিন্ন সময় নানা আইন প্রণয়ন এবং আদেশ জারির মাধ্যমে নারীদের সামাজিক মর্যাদা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে নারীদের সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে। এর ফলে যদিও শহরাঞ্চলে নারীর অবস্থানের এবং শিক্ষার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনো মেয়েদের অবস্থা যথেষ্টই সঙ্গীন । অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের এখনও প্রথাগত শিক্ষা দান করাকে বিলাসিতা ভাবা হয়। সংসারে ছেলে এবং মেয়েদের প্রতি আচরণের বৈষম্যের কারণে মেয়েদের বোঝা ভাবা হয় এবং তাকে পরমুখাপেক্ষী, আর্থিক এবং শিক্ষাগতভাবে পরনির্ভর করে রাখা হয়।তবে শহর এবং আর্থসামাজিক ভাবে এগিয়ে থাকা পরিবারের এবং অঞ্চলগুলিতে পরিস্থিতি একটু আশার আলো দেখিয়েছে। যদিও সমগ্র দেশের পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়। কন্যা ভ্রূণ হত্যা এখনও আবাধে ঘটতে দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে নারী বহু পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে অবাঞ্ছিত। তার মূল অন্যতম কারণ অবশ্যই অশিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষাই একমাত্র ফেরাতে পারে নারীর মর্যাদা।

ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই প্রাক স্বাধীনতার যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ যার গোড়া পত্তন করেছিলেন মিশনারীরা।পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি,মিশনারীরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন মাতৃভাষায়,সর্বসাধারণের ভেতর শিক্ষা প্রসারের জন্য । এর পেছনে অবশ্য একটি গুপ্ত ও বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল।নিরক্ষর সাধারণ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করা সহজ হবে এবং ধর্মান্তরিত হলে সাধারণ মানুষ ইউরোপীয় শাসনের প্রতি অনুগত থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শাসনের ভীত সুদৃঢ় করা। এরা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সেরকম কোনো অবদান রাখেননি।

নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বরঞ্চ আমরা অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাই ইংরেজি মিশনারীদের। তারা অনুভব করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষিত করে রাখলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট এর আগে অবদি মিশনারিরা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন।কিন্তু ১৮১৩ পরবর্তী সময়ে তাদের কাজের ধরন অনেকটা পাল্টে যায়। তখন তারা সরকারের উৎসাহ পেতে থাকায় শিক্ষাকে আরো অন্যান্য দিকে সম্প্রসারিত করতে লাগলেন। নারী শিক্ষার প্রসার তাদের মধ্যে অন্যতম।পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সরকারি বার্তা এবং আইনের মাধ্যমে নারী শিক্ষার জন্য অনুমোদন করতে লাগলো।এছাড়াও নানা শিক্ষিত ও অভিজাত এবং ভারতীয় শিক্ষানুরাগীরা সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদরা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হতে শুরু করলেন।নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকায় প্রকৃত আধুনিক নারীশিক্ষার একটু একটু করে উন্নতি ঘটতে থাকল। নারী শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সময় নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের আগ্রহ দেখা যায় তবে সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এর পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় সমাজের একাংশের আগ্রহ ও প্রভাব।স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যোগ অনুসারে সরকারি প্রচেষ্টা ও আইন কানুন প্রণয়নের মধ্যে আমরা একইভাবে সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাই।

মিশনারিদের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নারী শিক্ষা। শিক্ষার ইতিহাসে ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত "হেজেস গার্লস স্কুল" এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত সেটি প্রথম মেয়েদের স্কুল। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি। মনে হয় স্কুলটি স্থায়ীও হয়নি। লন্ডন সোসাইটির রেভারেন্ড মে ১৮১৮ সালে শালিক চুঁচুড়াতে একটি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার পথ দেখানো শুরু করেছিলেন। ১৮১৯ সালে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুরে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ সালে "ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি"১৮ টি স্কুল স্থাপন করে।পরবর্তী পর্যায়ে মিস কুক ১৮২১ সালে আটটি এবং ১৮২২ সালে আরো চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমেলেখা পড়ার বিষয় হিসাবে অংক ,ইতিহাস, ভূগোল এবং সেলাই শেখানো হত।১৮২৪ সালে "লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন" স্থাপিত হয়।

এরপর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মেকলের মিনিট ও পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায়, উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রমুখ ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন |তাতে নারী শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল বলা যায়।

১৮৫০ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বলেছিলেন যে একমাত্র নারী শিক্ষার মাধ্যমেই এ দেশের মানুষের মধ্যে কার্যকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব । ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ এ এটির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

ইংরেজি সমাজ সংস্কারক মিস মেরী কার্পেন্টার চারবার ভারতে আসেন। তিনি মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।তার সহকারী মহলের যোগাযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে ১৮৭০ সালে প্রথম মহিলা প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

লর্ড কার্জন (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ)স্ত্রী শিক্ষার জন্য আরো বেশি সরকারি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেন।তিনি মেয়েদের জন্য অনেকগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ,অধিকসংখ্যক স্কুল পরিদর্শিকা নিয়োগ করেন এবং শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ১৯২১-২২ সালের ভিতর মেয়েদের জন্য ১৯ টি মহাবিদ্যালয় ,৬৭৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১ হাজার ৯৫৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও সরকারি উদ্যোগের অনেক বৃদ্ধি দেখা গেছিল কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রচেষ্টার দরুন স্থাপিত হয়েছিল।

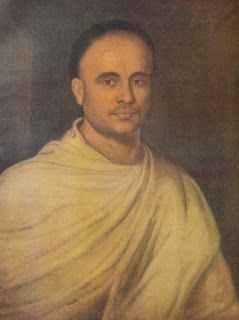

পরবর্তীকালে এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটে। ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় বিদেশিদের দ্বারা অবদমিত নিয়ন্ত্রিত ও নিপীড়িত ভারতীয় তথা বাঙালি জাতির একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন ইশ্বরচন্দ্র।স্বভাবতই প্রতি পদক্ষেপে তাকে বইতে হয়েছে পরাধীনতার গ্লানি।সেখানে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে চর্চা ও রক্ষার বিষয়টি আরো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল তার কাছে।ঔপনিবেশিক শাসন ও সংশ্লিষ্ট নানা কারণে সমাজের অধিকাংশ ছিল দারিদ্র পীড়িত ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।স্বভাবতই নানা সংস্কার-কুসংস্কার মায়াজাল তাদের আবদ্ধ রেখেছিল।পুরুষদের বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, পণপ্রথা ও বিধবাদের উপর নানাবিধ নিপীড়ন ছিল স্বাভাবিক চিত্র।প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির এক বৃহৎ অংশ ছিল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।শিক্ষার যে সংকীর্ণ সুযোগটুকু ছিল তাও সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চবিত্তদের মধ্যে।সাধারণের মধ্যে ছিল না কোন শিক্ষা, তেমনি কোন সচেতনতাও ছিলনা।

বিদ্যাসাগর তদানীন্তন পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারার সাথে পরিচিত ছিলেন। বেন্থাম, মিল বা অগাস্ট কোঁৎ এর দার্শনিক চিন্তা ধারার সাথে তার নিবিড় পরিচয় ছিল। তবে তার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পশ্চাতে দর্শনের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করাও কাম্য নয়।কার্যত এদেশীয় সমাজ, ধর্মনীতি কিংবা দর্শনের প্রভাবে তার চিন্তাধারায় মূর্তরূপ প্রকাশ পেয়েছিল।মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কর্মের প্রেরণা ছিল| ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত রাজনীতি, পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক আবহ ইত্যাদিও তার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পেছনে সক্রিয় ছিল।সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও উৎপীড়িত নারীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, সমান অধিকারের জন্য বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষা তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তার নিরলস প্রয়াস অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দর্শন-

বাংলা শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন মূল্যবোধের সূচনা ঘটায়।প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে গুরুত্ব না দিয়ে বিদ্যাসাগর মার্জিত বুদ্ধি ও সমাজকল্যাণ বোধ সমন্বিত এক নতুন শিক্ষাদর্শন প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং এর জন্যই তিনি তার পূর্ববর্তী সমকালীন সমাজ সংস্কারকদের কৃতিত্বকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তিনি সব সময় মনুষ্যত্ববোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ১২ ই এপ্রিল রচিত 'Notes on the Sanskrit College' শিরোনামের প্রবন্ধ রচনায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা দর্শনের সমগ্র ভাবধারা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার এই শিক্ষাচিন্তার গবেষণাগার ছিল সংস্কৃত কলেজ।এবং শিক্ষা নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভান্ডার এবং প্রাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ভান্ডার থেকে জ্ঞান সম্পদ সংগ্রহ করে বাংলা শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় ও বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে পাকাপোক্ত করে তোলা। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বা শুধুমাত্র সংস্কৃত জানা পন্ডিতই সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য নয় ।অর্থাৎ তিনি সর্বদা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যা সমন্বয় মাতৃভাষার মাধ্যমে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবহার প্রচলনে সচেষ্ট ছিলেন।

বিদ্যাসাগর নারী জাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন |বেথুন সাহেব স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কুসংস্কারচ্ছন্ন ভারতীয়রা তাঁকে বিভিন্নভাবে বাধা দিচ্ছিল |ঠিক তখনই বিদ্যাসাগর ও তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন| বিদ্যাসাগর মনে করতেন কষ্টে নিমজ্জিত নারী সমাজের মুক্তির একমাত্র উপায় হল শিক্ষা|বেথুন সাহেবের অনুরোধে স্কুল পরিচালনার জন্য অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি |এই বালিকা বিদ্যালয় চালু হওয়ার প্রথম দিনেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার তার দুই কন্যা ভুবন ও মুকুন্দ মালাকে ভর্তি করেছিলেন এবং নিজে কিছুদিন নিয়মিত পাঠ দান করেছিলেন বিনা বেতনে ও তাদের জন্য বই লিখেছিলেন |এই কারণে মদনমোহনকে গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল তৎকালীন গোরা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের জন্য |কিন্তু বিদ্যাসাগর এই কঠিন পরিস্থিতিতেও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েননি |তার মনের বিশ্বাস ছিল যে তাদের নারীজাতির শিক্ষার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম তা কখনো ব্যর্থ হবে না এবং বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র বাংলাদেশকে ছায়া দান করবে।

বিদ্যাসাগর আদর্শবাদী হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ।কয়েকটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন, যে সমস্ত ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় নিয়ে আসার ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল, তার পরামর্শে পালকির গায়ে একটি শ্লোক খোদাই করা দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ -"পুত্রের মত কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে"।তিনি জানতেন যে শাস্ত্রের দোহাই না দিলে এদেশের ধর্মভীরু মানুষকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মিস মেরি কার্পেন্টার এর একটি বিষয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়| মেরি কার্পেন্টার এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য বেথুন স্কুলে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন |তখন একটি পত্রে বিদ্যাসাগর তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে কে লিখলেন -

".....আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষায়িত্রি গড়িয়া তুলিবার জন্য মিস কার্পেন্টার যে পথ অবলম্বন করতে চান,তাহা কার্যে পরিণত করা কঠিন।....এদেশের ভদ্র পরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধ প্রথা গোঁড়ামির জন্য দশ এগারো বছরের বিবাহিত বালিকা দিগকেই গৃহের বাইরে যাইতে দেয়না,তখন তাহারা যে বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার্থীর কাজ করিতে সম্মতি দিবে এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকি থাকে অসহায়া,অনাথা ,বিধবারা এবং তাহাদিগকে এই কাজে পাওয়া যাইতে পারে।শিক্ষকতার কার্যে তাহারা কতদূর উপযুক্ত হইবে সে প্রশ্ন আপাতত বাদ দিয়াও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বিধবারা যদি অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া সাধারণ শিক্ষায়িত্রির কারে যোগ দেয় তাহা হইলে লোকচক্ষে তাহারা অবিশ্বাসের পাত্রী হইয়া উঠিবে ,তাহা যদি হইয়া থাকে তবে এই প্রতিষ্ঠান সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হইবে"।

বিদ্যাসাগরের এই অভিমত ছিল অত্যন্ত বাস্তবোচিত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।যদিও সরকার তাতে গুরুত্ব না দিয়ে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সুফল না মেলায় তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য স্কুল৷ স্কুল স্থাপনায় তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন৷ একটা সময় ইংরেজ শাসকরা এই স্কুলগুলিতে অনুদান বন্ধ করে দিলে তিনি সর্বস্ব দিয়ে স্কুলগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন৷ এর জন্য হাত পেতে সাহায্য চেয়েছেন৷ ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক তৈরি, উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, তার জন্য বাংলা ভাষাকে আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত করে তাকে সাবলীল ও গতিশীল করে তোলা, পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য মুদ্রণশিল্প স্থাপন– সামাজিক প্রয়োজন হিসাবে যখন যেটা তাঁর সামনে এসেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন৷ তাঁর লক্ষ্য ছিল, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেকুলার শিক্ষার বিস্তার ঘটানো– যা ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও মনন গড়ে তুলবে৷ জ্ঞানের আলোয় সমৃদ্ধ হয়ে তাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে৷

১৮৪১ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজে যোগ দেন। ১৮৪৯ -এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ‘হেড রাইটার এন্ড ট্রেজারার’ পদে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পরে ১৮৫০ এ সংস্কৃত কলেজের লেকচারার পদে যোগদান করেন। আর এ বছর থেকেই শুরু হয় তাঁর সমাজ সংস্কারকেন্দ্রিক কাজকর্ম। কেন না এ বছরেই ‘সর্ব্বশুভকরী’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তা বিষয়ক প্রথম রচনা—‘বাল্য বিবাহের দোষ’।

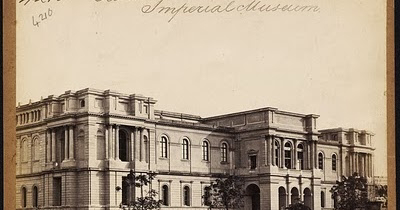

১৮৫১ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। শিক্ষাকে তিনি জাত-ধর্মের আবদ্ধে বেঁধে রাখতে চাননি। সেই জন্যেই ১৮৫১ সালের ২৮শে মার্চ ভারত সরকারের শিক্ষাসচিবকে লেখা এক চিঠিতে তিনি হিন্দু কলেজে অব্রাহ্মণ হিন্দুদের পাঠাধিকার দানের সুপারিশ করেন। পরে সুবর্ণবণিক সমাজভুক্ত ছাত্রদের পাঠাধিকার নিয়ে তিনি সরব হন। সংস্কৃত কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করার পরেও বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত দেন। শিশুশিক্ষার কাজে হাত দিয়ে তিনি গ্রাম বাংলায় ১০১টি পাঠশালা তৈরির কাজে হাত দেন। অনুভব করেছিলেন শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব। রচিত হলো কালক্রমে, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, ঋজুপাঠ; ব্যাকরণ কৌমুদী, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী, মহাভারত, সীতার বনবাস, আখ্যান মঞ্জরী, শব্দমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক।‘‘সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা’’-র প্রথম সংখ্যায় ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর এই প্রথার কুফল নিয়ে বিভিন্ন সভা সমিতিতে আলোচনায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখাটি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখাটি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম লেখা, যার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। এবং পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বারবার শাস্ত্রের দোহাই দিলেও, বাল্যবিবাহ যে ‘অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম’ তা প্রমাণে বিদ্যাসাগরকে কোনো শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়নি। এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মশাই দেখিয়েছিলেন যে, অল্পবয়সের মেয়েরা মা হলে তাঁদের কী কী দুর্গতি হতে পারে, যা কিনা আজকের দিনেও চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদন করে।বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে কলা-র ছাত্রদের গণিত শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। নিজে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে খুব বেশি লিখেছিলেন বলে জানা নেই, কিন্তু শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞান তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবেই এই প্রত্যয় তাঁর মনে ছিল বলেই, তিনি কোপারনিকাসের জীবনী বাংলায় রচনা করেন। বিজ্ঞানের বিষয়ে রচনার জন্য দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন আরেক প্রতিভাবান বাংলা সাহিত্যের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত-র সঙ্গে।

অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। এর আগে এ কলেজে পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্রদের, কিন্তু তিনি সব শ্রেণির হিন্দুদের জন্যে কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন। তিনি কলেজে পড়ার জন্যে নামেমাত্র বেতন চালু করেন এবং প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রবিবার সপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি নিয়ে যাতে ছাত্ররা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করতে পারে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনেন কলেজের পাঠ্যক্রমে। পূর্বে ব্যাকরণ এবং বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং ইংরেজি বিভাগকে উন্নত করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে তারচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে, তিনি বার্কলের দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন। অনেকে তাঁর সমালোচনা করলেও, তাঁর এ সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী এবং শিক্ষা পরিষদ তাঁর এ সংস্কারের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে।

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় : ব্রিটিশ সরকারের আইন সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বিথুন 1849 খ্রিস্টাব্দে ‘হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে বিদ্যাসাগর তাকে সাহায্য করেন। এটি ছিল ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। তিনি ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। বর্তমানে এটি ‘বেথুন স্কুল’ নামে পরিচিত।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্মিলনী গঠন : নারীদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় গড়ে তোলেন স্ত্রী-শিক্ষা সম্মিলনী।বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নারী শিক্ষার সপক্ষে লেখালেখি শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের নিরলস প্রচেষ্টা চালান।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন : ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উডের নির্দেশনামায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলার ছোটোলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কর্তৃক ঈশ্বরচন্দ্র দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হন। স্ত্রী-শিক্ষায় সরকারের আগ্রহ দেখে তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মাত্র সাত মাসের মধ্যে নিজ ব্যয়ে নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এগুলিতে প্রায় ১৩০০ ছাত্রী পড়াশুনো করতো। কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর নতুন ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং নতুন স্কুলগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করতে অস্বীকার করলে তিনি পরিদর্শক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন। তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে বিদ্যালয়গুলির জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা আদায় করেন।

ভগবতী বিদ্যালয় : মাতা ভগবতী দেবীর স্মৃতিতে তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

তিনি তার অন্তিম কাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার অগ্রগতি ভীষণভাবে চাইতেন। তাই যদি কোন মহিলা উচ্চশিক্ষিত হতেন তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন।তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমতি চন্দ্রমুখি বসু ১৮৮৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পরীক্ষায় পাশ করলে, বিদ্যাসাগর শ্রীমতি চন্দ্রমুখি বসুকে সচিত্র শেক্সপিয়ার গ্রন্থাবলীর একখণ্ড উপহারসহ অভিনন্দন পত্র পাঠান। তিনি এই গ্রন্থের স্বহস্তে লিখলেন-

"To Srimati Chandramukhi Basu.First Bengli Lady who has obtained the Degree of Master of Arts of the Calcutta University. from her sincere well-wisher Iswar Chandra Sarma".

কুসংস্কার যুক্ত ও অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন,কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন।তার সাহিত্য রচনা শুরু হয় হিন্দি বেতাল পঞ্চ-বিংশতি-র অনুবাদ দিয়ে।তিনি শকুন্তলা,সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস রচনা করেন,যেগুলি ছিল যথাক্রমে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম,ভবভূতির উৎএ রাম চরিত সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকান্ত এবং সেক্সপীয়র এর "কমেডি অফ এবরস" নাটক অনুসরণে তিনি মার্সম্যান(বানান ভুল) সাহেবের রচিত ইংরাজী গ্রন্থ - 'History of Bengli'- এর অনুসরণে লিখলেন ' বাঙলার ইতিহাস ',' বিধবা বিবাহ ' - যে শাস্ত্র সম্মত সে বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলবার জন্য তিনি লিখলেন - ' বিধবা বিবাহ প্রচলিত হাওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিবষয় প্রস্তাব" (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে) যা তৎকালীন শিক্ষিত ও পন্ডিত সমাজে আলোড়ন তুলেছিল।তিনি ব্যাঙ্গাত্মকমূলক রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। ' কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য' ছদ্মনামে লেখেন - ' অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল ',' ব্রজ বিলাস ' ।এই গ্রন্থগুলি তে তিনি শ্লেষাত্মক বাক্যে পণ্ডিতদের মূর্খামি ও মূর্খের পাণ্ডিত্যেকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন।

এই হিসাবে বলা যায়, বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য বর্ণমালা শেখার প্রথম সার্থক পুস্তিকাটির নাম ছিলো ‘শিশুশিক্ষা’,এটি ১৮৪৯ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার মদনমোহন তর্কালঙ্কার (৩ জানুয়ারি ১৮১৭ – ৯ মার্চ ১৮৫৮)। ‘শিশুশিক্ষা’ ছিলো তিন খন্ডের একটি ক্রমধারার পুস্তিকা, যার ‘প্রথম ভাগ’ ১৮৪৯ সালে এবং ‘দ্বিতীয় ভাগে’ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির ‘তৃতীয় ভাগ’ ১৮৫৩ সালে এবং ‘বোধোদয়’ শিরোনামে (চতুর্থ ভাগ) অপর একটি খন্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু, এই বইগুলোর মুদ্রিত সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি সভায় বক্তৃতা প্রদানকালীন বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ–যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে–করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন–আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। ….মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়–আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত; কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুরপরিমাণে সঞ্চিত ছিল।…..দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

আরও একটি ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালের ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায়, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর—

“স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজে আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, ‘মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পারিল না— এই দুঃখে হৃদয় কাঁটিয়া যাইতেছে।” (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র, পৃ—২৩১)

উনিশ শতকের বাঙলায় যে সাংস্কৃতিক ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে হয়েছিল সেটা অবশ্য কোনো সরলরেখা ধরে অগ্রসর হয়নি। তৎকালীন তৎকালীন বাঙালিতৎকালীন বাঙালি সমাজের শ্রেণী বিন্যাস এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘাতের ফলে রেনেসাঁস নামে কথিত এই সাংস্কৃতিক ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার উল্লেখ এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।কারণ এই বিরোধ শুধুমাত্র ব্যক্তির বিরোধ নয় এই বিরোধ ছিল উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুই অংশের বিরোধ। এর একাংশ ছিল পুরোপুরি ভাবে সমান্ত তন্ত্রের এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক এবং অন্য অংশ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার উচ্ছেদ কামিনা হলেও ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাকে অনেকাংশে সামন্ত প্রভাব মুক্ত করতে উদ্যোগী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম অংশের নেতা ইশ্বরচন্দ্র অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন দ্বিতীয় অংশে নেতা।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় উদারনীতিবাদকে বাঙালি সমাজের চিন্তাগত পশ্চাৎপদ এবং অন্তহীন কুসংস্কার দূরীকরণে একটা নিশ্চিত ও উপযুক্ত প্রতিষেধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজি শাসনের বিরোধিতা তো করেননি উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজি শাসনের দীর্ঘ জীবন কামনা করেছিলেন।কোন প্রত্যক্ষভূমি, স্বার্থ না থাকা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মতো তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎখাত কামনা করেন নি।

'সমগ্র বাঙালি হিন্দু সমাজে যখন ধর্মের জোয়ার বইছে, ধর্মচিন্তাকে নানাভাবে সংস্কার করে বেদ-বেদান্ত নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার প্রতিষ্ঠা করে চলেছে, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন বেদান্তের অসারত্ব সম্পর্ক নিঃসন্দেহে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়,ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে কর্ণের মত ভাববাদীদের প্রভাব থেকে বাঙালি শিক্ষিত যুব সমাজকে রক্ষা করতে তিনি রীতিমতো ব্যগ্র ছিলেন। বারানসি হিন্দু কলেজের তৎকালীন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের সাথে এ ব্যাপারে তার বিতর্কই তার এই ব্যগ্রতার পরিচয় দান করে'।

এই আলোচনার উপসংহারে এসে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ‘কেন বিদ্যাসাগর’ এই প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। আজকের বিচার বিশ্লেষণের নানা তাত্ত্বিক পটভূমিতে কয়েকটি দিক অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, উনিশ শতকের নবজাগরণের দূত যারা ছিলেন, বিশেষত সংস্কারপন্থীরা তাঁরা অধিকাংশই ‘ইংলিসাইস্ড’। মূলত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়গুলিকে দেখতেন। একমাত্র বিদ্যাসাগরের যাবতীয় প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা, এমনকি তৎকালীন পন্ডিতদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সবই ভারতীয় শাস্ত্রকে সামনে রেখেই। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পক্ষে পুরুষ প্রথম কলম ধরেন ১৮২৫-এ উইলিয়াম টমসন—‘নারীদের আবেদন মানবজাতির অপর অর্ধেক’। এটি তেমন গুরুত্ব পায়নি; বরং তিনি উপহাসের পাত্র হন। তারপর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লেখা জন স্টুয়াট মিলের ‘নারী অধীনতা’ ১৮৬৯-এ। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ থেকে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, তার অধিকাংশ কর্ম এবং রচনার কেন্দ্রে নারী। তৃতীয়ত, মেদিনীপুরের এক গ্রামের দরিদ্র পরিবারের একটি ছেলে কলকাতায় এসে এভাবে ইতিহাস তৈরি করলেন। আর চতুর্থত, এত বাধাবিপত্তি, এত কর্মকান্ডের পর এই ব্রাহ্মণ সন্তান জীবনের শেষ বছরগুলি কাটালেন কার্মাটারে সাঁওতালদের সঙ্গে। সময়টা উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত। আজকে জাতপাতের এই বাড়বাড়ন্তের যুগে, যেখানে ভোটের ময়দানেও জাতপাতই প্রধান অস্ত্র; সেই সমইয়ে দাঁড়িয়ে একে কি সমাজ সংস্কার বলবেন? আর সব মিলিয়েই বা কি বলবেন, পোস্টকলোনিয়াল বা ফেমিনিস্ট বা পোস্টমর্ডান বা সাবঅল্টার্ন স্টাডির তাত্ত্বিকেরা?

তথ্যসূত্র :-

রমেশচন্দ্র মজুমদার ; বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বিদ্যাসাগর-চরিত : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

রাধারমণ মিত্র ; কলিকাতায় বিদ্যাসাগর : জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৪২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ; চরিত্র কথা : কলকাতা, ১৯১৩

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ; রসসাগর বিদ্যাসাগর : দ্বিতীয় সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২

শঙ্খ ঘোষ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ; বিদ্যাসাগর : ওরিয়েন্ট, কলকাতা

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; বিদ্যাসাগর চরিত : কলকাতা, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; বিদ্যাসাগর জীবনচরিত : কলকাতা

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ; বিদ্যাসাগর চরিত ও ভ্রমণিরাস : চিরায়ত, কলকাতা, ১৯৯২

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : জীবনীকোষ, ভারতীয় ঐতিহাসিক, কলকাতা, ১৯৩৬

শামসুজ্জামান মান ও সেলিম হোসেন ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : চরিতাভিধান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) ; বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (তিন খণ্ডে) : বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, কলকাতা, ১৩৪৪-৪৬ বঙ্গাব্দ

সন্তোষকুমার অধিকারী ; বিদ্যাসাগর জীবনপঞ্জি : সাহিত্যিকা, কলকাতা, ১৯৯২

ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, বঙ্গসাহিত্যাভিধান, ১ম খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭ সংস্করণ, পৃ. ১৫৫-১৫৬

গোলাম মুরশিদ (২০১২)। "বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র"। ইসলাম, সিরাজুল; মিয়া, সাজাহান; খানম, মাহফুজা; আহমেদ, সাব্বীর। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)।

ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। আইএসবিএন 9843205901। ওসিএলসি 883871743।

বাহ্, সুনন্দিতা, অনেক অজানা তথ্য তোমার লেখা থেকে পেয়ে নিজেকে সম্মৃদ্ধ করলাম |

ReplyDeleteYou are Awesome, thanks a lot, good afternoon.