পুরনো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা [সপ্তম পর্ব]

পুরনো কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে ধূলিসাৎ হওয়া পর্যন্ত কাল সীমার মধ্যে ছোট বড় কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে। এর মধ্যে একটি ছিল চরমতম বিপর্যয় যার প্রসঙ্গ কলকাতার ইতিহাস প্রেমীদের বারবার মনে পড়ছে সদ্য ঘটা আমফান ঘূর্ণিঝড়ের পর। সময়টা ১৭৩৭। কেল্লা ঘিরে ইতিউতি গজিয়ে উঠেছে ইংরেজ কেষ্টবিষ্টুদের বেশ কিছু সৌধ। তথাকথিত ব্ল্যাক টাউনে পুরাতন এবং নব্য ধনিক সম্প্রদায়ের অট্টালিকার পাশাপাশি গরিবগুরবোদের কুঁড়ে ঘরের সহাবস্থান। এমন সময় বঙ্গোপসাগর থেকে এক ভয়াবহ ঘূর্ণি ঝড় ছুটে এসে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছিলো। শ্রীপান্থের ভাষায় “যেন কোন দৈত্য তার বিশাল বাহু দিয়ে শিশু কলকাতার চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারলো।” সেই ঝড় ছিল প্রকৃত অর্থে যাকে বলে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সদ্য জন্মানো শহর কলকাতার নাকি প্রায় দুবছর লেগে গেছিল স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে।

সেই ঝড়ের খবর নিতে গিয়ে দেখা গেলো পুরনো কলকাতার তথ্যের আকর যে ফোর্ট উইলিয়ামের কনসাল্টেশন বুক সেখানে মাত্র দুটি বাক্য খরচ করা হয়েছে তার সম্পর্কে, যার মধ্যে একটি বাক্য আবার বালাসোর সম্পর্কিত! তারা লিখছে -

“On the 30th September there was a great storm which drove several ships ashore.The Mohanna flag-staff at Balasore was blown.”

এই ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখটি আজকের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হবে ১১ অক্টোবর। প্রসঙ্গত মনে করাই ইংল্যান্ড গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মানতে শুরু করে ১৭৫২ সাল থেকে। সে না হয় হল, কিন্তু “প্রচণ্ড ঝড় হয় যাতে বেশ কিছু জাহাজ ডাঙায় আছড়ে পড়ে” – কোম্পানির খাতায় এহেন বাক্য সংকোচনের ঘটায় সেই ঝড়ের সম্পূর্ণ চিত্রটি যে অধরাই থাকছে। অতএব ঝড়ের এক সাক্ষীর ব্যক্তিগত চিঠির দ্বারস্থ হতে হয় ইতিহাসকে। তিনি হলেন কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য স্যর ফ্রান্সিস রাসেল। সেই বছরের শেষ তারিখ অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরে লেখা একটি চিঠিতে সবিস্তারে উঠে আসে “the dreadful hurricane we had here the 30th september at night” প্রসঙ্গটি। তাঁর বক্তব্য ভাষান্তরিত করলে দাঁড়ায়, “এমন আতঙ্কের দৃশ্য আর কোনও দিন দেখিনি আমি এমন কি শুনিনি পর্যন্ত। যে বাড়িটায় আমি থাকি আমার ধারণা ছিল তা শহরের সবচেয়ে শক্তপোক্ত বাড়ি। কিন্তু সেদিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটছিল মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে। সেই ভয়ানক শব্দের তাড়না থেকে বাঁচতে অবশেষে সপরিবারে নীচের তলায় নেমে আসতে বাধ্য হলাম। নীচে আবার আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্রীমতী ওয়াস্টেল তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে।তাঁর বাড়ির জানলা দরজা সব ঝড়ে উড়ে গেছে। তাঁদের সঙ্গেই ভোরের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু হা ঈশ্বর, সেই সকাল শহর ও নদীর কি ভয়াবহ ছবি নিয়ে দেখা দিলো! আগের দিন সন্ধ্যায় ২৯টি ছোট বড় জাহাজ ভিড়েছিলো। একটি ছাড়া সবই ঝড়ের তাণ্ডবে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন। শুধুমাত্র ডিউক অফ ডর্সেট জাহাজটির খানিকটা অংশ নদী তীরে ওই বিধ্বংসী ঝড়ের চিহ্ন হয়েই যেন দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিকে ডাঙায় যেমন আমাদের গির্জার চূড়াটি ভেঙে পড়েছে তেমনই অবস্থা আমাদের ইংরেজ সেটলমেন্টের। ব্ল্যাক টাউনে দেশী ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। সারা শহরটা দেখে মনে হচ্ছিলো শত্রুপক্ষ যেন মুহুর্মুহু কামান দেগেছে। সেই ভয়াবহ ধ্বংসের ছবি বর্ণনা করার জন্য কোন শব্দই যথেষ্ট নয়। আমাদের সুন্দর ছায়াময় পথের দু ধারে একটি গাছও অবশিষ্ট নেই আর।"

রাসেল সাহেবের চিঠির বর্ণনা মোটামুটি একটা ছবি আমাদের মনে তৈরি করতে সক্ষম হবে। এরপর এই কালান্তক ঝড় নিয়ে ইতিহাসের তথ্যঋণ রয়েছে বিলেতের জেন্টলম্যান’স ম্যাগাজিনের কাছে। ১৭৩৮ সালে এই পত্রিকাটি “Golgata – a port belonging English”-এর ওপর আছড়ে পড়া ঝড় নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপায় যা একই সঙ্গে বহু চর্চিত এবং বিতর্কিত। সেখানে বলা হয় যে বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগরে প্রবল বৃষ্টিসহ এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ওঠে। সে ঝড় সমুদ্র থেকে উঠে ষাট লিগ [ ১ লিগ = ৩ নটিকাল মাইল=৫.৫৫ কিমি] পর্যন্ত ডাঙার ভিতর ধেয়ে যায় যার সঙ্গে ছিল ভূমিকম্পও, ফলে আস্ত থাকে নি একটি বাড়িও। পাঁচ ছ ঘণ্টা ধরে ঝড়ের দাপট এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিতে হুগলী নদীর জল চল্লিশ ফুট বেড়ে গেছিল। কুড়ি হাজার ছোট বড় জাহাজ, বজরা, ভড়, নৌকা ও জেলেডিঙি তাদের নাবিক ও মাঝিমাল্লা নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গছে। মৃত প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। মৃত্যু ঘটেছে বাঘ গণ্ডার ইত্যাদি বন্যপ্রাণী সহ অসংখ্য পাখপাখালি এবং গৃহপালিত পশুর। শোনা যাচ্ছে ৫০০ টনের দুটো ইংরেজ জাহাজ নদীর বুক থেকে উড়ে গিয়ে ২০০ ফ্যাদম [১ ফ্যাদম=৬ ফুট=১.৮ মিটার] দূরের গ্রামে আছড়ে পড়েছিল।

প্রতিবেদনটির পরবর্তি অংশে বিভিন্ন জাহাজের নাম করে তাদের কি দশা হয়েছিলো সে খবর দেওয়া হয়। তার মধ্যে চমকে দেওয়ার মতো একটি বিবরণ আছে যা সে যুগের জাহাজি গল্পের ভাঁড়ারে ভয়ানক রসের জোগান দিয়েছিল তো বটেই, সাহিত্যেও মিশে গেছিল উপাদান হয়ে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরকম, একটি ক্ষতিগ্রস্ত ফরাসি জাহাজে দেখা যায় যে খোলে জল ঢুকলেও খোল ভেঙে মালপত্র বেরিয়ে যায় নি। তাই জাহাজের খোল থেকে মালগুলো বের করে আনার চেষ্টা শুরু হয়। একজন নাবিক খোলে নামেন আর দড়িতে গাঁঠরি ঝুলিয়ে উপরে পাঠাতে থাকেন। উপরে আরও দুজন দাঁড়িয়ে হাতে হাতে মাল ডাঙায় তুলতে থাকেন। একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এভাবে বেশ কয়েক গাঁঠরি তোলার পর হঠাৎ খোলের ভিতরে নামা লোকটির কাজ এবং সাড়াশব্দ দুইই বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দ্বিতীয় জন নীচে নামেন কি হল খোঁজ নিতে, কিন্তু নামার পর সেও নিঃশব্দ! একই ভাবে তৃতীয় নাবিকও নামেন, বাকি যারা ছিলেন তাদের অবাক করে তিনিও আর ডাকে সাড়া দেন না! অগত্যা কয়েকজন একসঙ্গে নেমে আবিষ্কার করেন খোলে জমা জলের মাঝে একটি বৃহদাকার কুমির পরবর্তি শিকারের অপেক্ষা করছে ওঁত পেতে! প্রাণীটিকে হত্যা করে তার পেট চিরে মৃত তিন নাবিকের দেহ বের করা হয়েছিল নাকি।

ভূমিকম্প এবং তিন লক্ষ মানুষের মৃত্যুর তথ্যটি পরবর্তিকালে অতিশয়োক্তি বলে প্রমাণিত হয়ে থাকলেও বাকি বর্ণনার অধিকাংশই বাস্তব। কারণ Hurricanescience.org-এর মতে, “The Hooghly River Cyclone of 1737 is recorded as one of the deadliest natural disaster of all time.”

উদ্ধৃত বাক্যটির পর সেদিনের ঘূর্ণিঝড়ের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে হারিকেন সাইন্স তাতে ফ্রান্সিস রাসেল এবং জেন্টলম্যান’স ম্যাগাজিনের মূল তথ্যের সমর্থন মেলে। শুধু মৃতের সংখ্যা দিয়েছে তিন হাজার এবং ভূমিকম্প বাতিল করেছে তারা। কিন্তু দুজন ভূগোল গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম যে নিশ্চিত ভূমিকম্প ঘটেছিল সেদিন! তা নাহলে জলস্তর এতটা উঠে যাওয়া অসম্ভব!

সেদিনের ঘূর্ণিঝড় কলকাতার তৎকালীন আকাশরেখায় বড় দুটি পরিবর্তন এনেছিল। কুমারটুলি অঞ্চলে ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত সুবিশাল মন্দিরের চূড়াটি ভেঙে পড়ে সেদিন। এই মন্দির ১৯৩০ সালে তৈরি হওয়া ইস্তক নাবিকদের কাছে কলকাতার দিকনির্দেশক ছিলো কারণ কথিত এর উচ্চতা ছিল শহিদ মিনারের সমান। এছাড়া ইংরেজদের কাছে ব্ল্যাক প্যাগোডা নামে অভিহিত মন্দিরটির সৌন্দর্যও ছিল এর খ্যাতির অন্যতম কারণ। দুটি দোচালা দুটি নবরত্ন সহ সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক কথায় ছিল কলকাতার প্রথম কোন দেশীয় স্থাপত্যের সগর্ব অভিজ্ঞান। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে মন্দিরটি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তা আর সংস্কার সাধ্য ছিল না। অন্যদিকে সেযুগে আঁকা ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন এলাকার ছবির আকাশরেখায় যে শীর্ষবিন্দুটি সেই সেন্ট অ্যান চার্চের চূড়াটিও ভেঙে পড়ে বন্যার জলকাদায় ডুবে যায়। ঝড় পরবর্তি সময়ে দীর্ঘদিন ধরে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বিলেতে পাঠানো চিঠি চাপাটিতে বারবার বিভিন্ন নির্মাণ মেরামতের প্রসঙ্গ আছে যার মধ্যে অন্যতম কলকাতার প্রথম গির্জাটির চূড়া সারাই প্রসঙ্গ।ওই গির্জার চূড়া পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে আনার কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৭৫১ সাল নাগাদ।

সেই ঘূর্ণিঝড় কলকাতার মানচিত্রেও ছাপ ফেলেছিলো। তখন চাঁদপাল ঘাটের কাছ থেকে একটা বড় খাল ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে পুবমুখো হয়ে এঁকে বেঁকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার হয়ে ক্রীক রো দিয়ে গিয়ে মিশত সোজা লবণ হ্রদে। খাল বললেও সেটি ছিল ছোট গোছের নদীই কারণ এই জলপথ ধরে বড় বড় নৌকা, ভড় ইত্যাদি ব্যবসা বাণিজ্যে যাওয়া আসা করতো। ক্রীক শব্দটি আজও পুরনো সেই ছোট নদীর স্পর্শাতীত ঐতিহ্য বহন করছে। সেদিনের ঘূর্ণিঝড়ে গঙ্গার জলস্ফীতি ঘটলে জলের তোড়ে বহু ডিঙি নৌকা সেই খালে ঢুকে আসে। বড় জাহাজগুলোর দশার কথা আমরা আগেই শুনেছি, অতএব বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই সেই সব ডিঙি নৌকোর হয় সলিল সমাধি ঘটে নয় ডাঙায় আছড়ে পড়ে। তেমনই এক ঘটনার সাক্ষ্য দেয় অষ্টাদশ শতকের কলকাতার মানচিত্রে তালতলা মৌলালি সংলগ্ন একটি এলাকাকে ‘ডিঙ্গাভাঙ্গা’নামে চিহ্নিতকরণ।

ভাবা যায়, আজ যে শহরের পথ হাঁটি সেই ডাঙাতেই আছে বিস্মৃত এক নৌকোডুবির বাস্তব সত্য যা ২৮৩ বছর আগে ঘটে যাওয়া এই শহরের ভয়ঙ্করতম ঝড়ের রাতের কথা বলে, চুপিচুপি! এভাবেই পুরনো কলকাতা লুকিয়ে আছে আজকের কলকাতার আনাচে কানাচে, কখনও আনন্দের ইতিহাস নিয়ে তো কখনও বা সর্বনাশের।

“তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই- তবু,

গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই- তুমি

আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো।” – জীবনানন্দ দাশ

তথ্য সূত্র -

Old Fort William of Bengal - CR Wilson

Calcutta Old and New - HEA Cotton

কলকাতা - শ্রীপান্থ

Hurricanescience.org

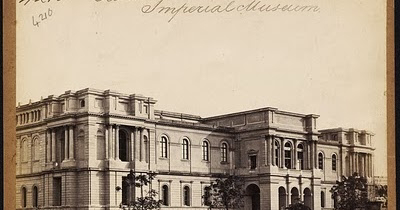

ছবি - ব্ল্যাক প্যাগোডা - থমাস ড্যনিয়েল

© প্রজ্ঞা পারমিতা

যত পড়ছি, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

ReplyDeleteধন্যবাদ

Deleteসবকটা পর্বই পড়ে ফেললাম। খুব ভালো লেখা হয়েছে

ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.

ReplyDeleteঅসাধারণ

ReplyDelete