পুরনো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা [দশম পর্ব] । প্রজ্ঞা পারমিতা

“Mythical

history of the British Empire in the East begins in a black hole”

অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জি এহেন মন্তব্য দিয়ে শুরু

করেছেন তাঁর বই “The Black hole of the Empire – History of a global practice of

power”.

এটি একটি ঐতিহাসিক

সত্য যে পলাশীর যুদ্ধ দিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ক্লাইভ

যত বড় রাজনীতি বোদ্ধাই হোক না কেন, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে ধ্বস্ত বাণিজ্য সামলে নেওয়ার

প্রয়োজনে ‘কিং মেকারে’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াই চরম লক্ষ্য ছিল, শাসন যন্ত্র হাতে তুলে

নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। যখন সময়ের ব্যবধানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখার সময়

এলো তখনই এই যুদ্ধের ভূমিকা সম্যক ভাবে অনুভব করে তারা। কিন্তু একটি আগাপাশতলা অনৈতিক

যুদ্ধ দিয়ে মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় একথা লিখতে তাদের প্রবল অস্বস্তি

হত। ব্রিটিশ চেতনা থেকে এই কণ্টক সরাতে তাই একটি অন্যায়ের প্রতিশোধের তত্ত্ব খাড়া করা

হয়। একটি বিস্মৃত ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে হয় যার অনেকটাই আরোপিত। সেই ঘটনাটি হল ‘অন্ধকূপ

হত্যা’। এই কাজটি সুচতুর ভাবে শুরু করেন থমাস মেকলে ১৮৪০ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে যেখানে

তিনি অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে লেখেন যে ঘটনাটি হল “one of Oriental barbarism and

cruelty subsequently defeated and subjugated by a civilized, moral and caring

British Empire.”

অর্থাৎ প্রাচ্যের

বর্বরতা এবং নৃশংসতার অসংখ্য নমুনার একটি ছিল অন্ধকূপ হত্যা পরবর্তী কালে পলাশীর যুদ্ধে

উচিত শিক্ষা দিয়ে যার প্রতিশোধ নেয় সুসভ্য নীতিনিষ্ঠ এবং পরম যত্নবান ব্রিটিশ এমপায়ার।

এই ভাষ্যটি বারবার লিখে লিখে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয় ধীরে ধীরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

সুসভ্যতার দু একটি নমুনা নাহয় পরে হাজির করা যাবে, আপাতত মূল ঘটনায় ফেরা যাক।

প্রকৃত প্রস্তাবে

২০ জুন তারিখে ইতিহাসে উল্লেখ করার মতো ঘটনা ছিল একটিই মাত্র তাহলো ফোর্ট উইলিয়ামের

পতন এবং সন্ধ্যা ছটায় কেল্লায় প্রবেশ করার পর সিরাজের কলকাতার নাম বদলে আলিনগর রাখা;

তার মাতামহের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে। অবশ্যই বিজিতের নেতা হলওয়েলের সঙ্গে দেখা হয়

কথা হয় এবং তারপর যেহেতু রাত নামছে আপাতত তাদের কেল্লায় বন্দি রাখার নির্দেশ দিয়ে সিরাজ

কেল্লা ত্যাগ করে। সিরাজের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে যাকে ফোর্ট বলা হচ্ছে তার ভিতরে

কোন জেলখানা নেই, বন্দিশালা অন্যত্র। হুকুম তামিল করতে গিয়ে নবাবের আজ্ঞাবহরা কেল্লার

ভিতরে জেল হিসেবে যা খুঁজে পায় তা হল ছোট্ট দুটি জানলা বিশিষ্ট ১৪X১৮ মাপের একটি প্রকোষ্ঠ,

যেখানে ‘unruly European’ কর্মচারী বা সেনাকে সাময়িক ভাবে আটকে রাখা হত। সেখানেই তাদের

পুরে দেওয়া হয় সেই রাতের মতো। হলওয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী ১৪৬ জনকে সে ঘরে চেপেচুপে ঢুকিয়ে

দেওয়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হলওয়েল সহ ২৩ জন বাদে বাকি সবাই মারা যায়। এই ঘটনার সত্যতা

যাচাই করা যেমন অসম্ভব তেমনই পুরোপুরি বিশ্বাস করাটাও সম্ভব নয়। প্রথম কারণ ভাষ্যটি

যার লেখা সেই জন জেফানিয়া হলওয়েল যে একজন কুলীন শ্রেণির ধান্দাবাজ মানুষ একথা কলকাতার

ইতিহাসচর্চাকারীরা ভালোই জানেন। আধুনিক ইতিহাসবিদরাও মনে করেন কেল্লার বাইরে যুদ্ধে

মৃত পদাতিকদের নামগুলো সংযোজিত করে তালিকাটি দীর্ঘ করেছে হলওয়েল। এমনিতেই কেল্লার বিভিন্ন

অংশে আগুন ধরে গিয়েছিল, যার ধোঁয়াই মৃতের সংখ্যা বাড়িয়েছিল।

গভর্নর ড্রেক শুধু

নয় আগের দিন কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছিল তৎকালীন সেনাপ্রধান জর্জ মিনসিন সহ আরও অনেক কেষ্টবিষ্টুরা।

তাদের সঙ্গে ছিল শিশু ও মহিলাসহ বহুসংখ্যক অসামরিক ব্যক্তির একটি দল। দেড়শ জন মানুষের

তখন কেল্লায় অবস্থানটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সম্ভবত আরেকটি জাহাজ থাকলে প্রথম দলটির সঙ্গে

এরাও পালিয়ে যেত। টাইটানিক ডুবে যাওয়ার সময় লাইফ বোটে উঠতে যেভাবে অভিজাতদের অগ্রাধিকার

দেওয়া হয়েছিল, পালানোর সময় সেই মানসিকতা কাজ করেছিল নিশ্চিত। যারা রয়ে গিয়েছিল তারা

সবাই সাধারণ। হলওয়েলের মতো অসৎ এবং সুবিধেবাদি একজন লোক জাহাজে নিজের জায়গা করতে পারলো

না এটাই আশ্চর্যের বিষয়। হয়তো স্বভাব দোষে উচ্চতর কর্মকর্তাদের বিরাগভাজন হওয়ায় তার

জাহাজে জায়গা হয় নি। কিন্তু তিনি এর শোধ তুলেছিলেন

দু বছর পর এই ঘটনাটির নাটকীয় বর্ণনা লিখে এবং চার বছর পর সাময়িক গভর্নর হওয়ার সুযোগ

পেতেই ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট তৈরি করে যার ডাক নাম ছিল হলওয়েল মনুমেন্ট। আসলে এ হল রাজশক্তিকে

মনে করিয়ে দেওয়া যে দেখ তোমার সাম্রাজ্য গড়তে কি ভাবে স্বেদ রক্ত দিয়েছি আমরা। হলওয়েলের

এই লিখিত বিবরণটি প্রায় একশ বছর পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের

ইতিহাস রচনাকারীদের কাছে। এবং অবশ্যই সযত্নে ইংরেজদের সমষ্টিগত স্মৃতিতে গেঁথে দেওয়া

হয়। ১৭৫৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর কিছুকাল ঢেউ তুলে হারিয়ে গেছিল যে লেখা, মূল ঘটনার

মতোই, যে মনুমেন্ট জীর্ণ হয়ে যেতে নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনে সরিয়ে ফেলতে দ্বিধা

হয় নি ইংরেজদের, থমাস মেকলের প্রবন্ধ নতুন করে জাগিয়ে তোলে তাকে, নতুন ব্যঞ্জনা সহ

পুনর্নির্মাণ ঘটে তার। পরবর্তী কালে পুরোন কলকাতার ইতিহাস নিয়ে যারাই লিখেছেন তারা

আলাদা করে উল্লেখ করেছেন এই ঘটনাটির। বাস্টিডের লেখা ‘ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা’ বইটির

প্রথম অধ্যায়টি নিবেদিত ব্ল্যাক হোল চর্চায়। কটন তার ‘ক্যালকাটা ওল্ড অ্যান্ড নিউ’

গ্রন্থের মুখবন্ধেই মেকলেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং সি আর উইলসন ‘ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম

অফ বেঙ্গল’ গ্রন্থে লিখেছেন “there are reasons of special force why Old fort

William of Bengal should not be forgotten.” কারণ সেখানে যে “great human

tragedy” ঘটেছিল যার প্রতি দায়বদ্ধ তারা। তবে পুরোন কেল্লাকে ভুলতে না দেওয়ার জন্য

সবচেয়ে বেশি খেটেছেন কার্জন সাহেব। কার্জন যখন জাহাজে চড়ে ভারতের পথে তখন তিনি পড়তে

পড়তে আসেন বাস্টিডের বইটির প্রথম সংস্করণ। তখনই সিদ্ধান্ত নেন যে এই যুদ্ধকে কোন ভাবেই

ভুলে যেতে দেবেন না তিনি। ভারতে এসেই তাই বিশেষ প্রকল্প নিয়ে ঐতিহাসিক এবং স্থপতিদের

দায়িত্ব দেন পুরোন কেল্লার ভিত্তিভূমি এবং সীমানা খুঁজে বার করতে। ‘ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম

অফ বেঙ্গলে’র লেখক গবেষক সি আর উইলসন ছিলেন পুরো কাজটির উপদেষ্টা। দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রমে

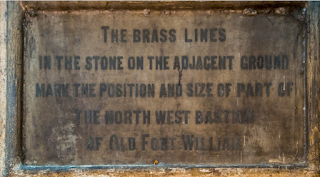

তারা খুঁজে এবং খুঁড়ে বার করে কেল্লার প্ল্যান। কেল্লার উত্তর সীমা নির্দেশ করে ফুটপাথের

ওপর একটি পিতলের পাত বসানোর নির্দেশ দেন লর্ড কার্জন। জেনারেল পোস্ট অফিসেও এভাবেই

স্মারক লাগানো হয়। ইস্টার্ন রেলওয়ের পুরনো বিল্ডিঙের দেয়ালে মার্বল ফলক লাগানো হয় যেখানে

লেখা “এই খানে এই পাতটি বরাবর ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর পশ্চিম কোণ”। এই পাত থেকে

দু পা দূরে ছিল কেল্লার উত্তর প্রবেশ পথ যেখান

দিয়ে সিরাজ প্রবেশ করেছিল একদা। সর্বোপরি নতুন করে ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট তৈরি করা হয়

যা সুভাষ বোসের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে ১৯৪০ সালে সেন্ট জন্স চার্চে অপসারিত করা হয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

যুদ্ধও আদতে মানবতার মৃত্যু এবং সভ্যতা একধাপ পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনা। পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধে

বিজেতা এবং বিজিত ছাড়া আমি আর কোন পক্ষ খুঁজে পাই না। এবং যারা মরে তাদের মানুষ ছাড়া

আর কিছু মনে হয় না। পরাজিতের প্রতি বা শাসিতের প্রতি শাসকের আচরণ যদি সভ্যতার মানদণ্ড

হয় তবে একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমার লেখার সমাপ্তি টানবো। ২০১৪ সালে এক ব্রিটিশ দম্পতি

তাদের চিলেকোঠার ঘরে একটি অস্বস্তিকর উত্তরাধিকার আবিষ্কার করেন - বাক্সবন্দি একটি

মানব করোটি। খুলির চোখের কোটরে গুঁজে রাখা একটি চিরকুট থেকে এটুকু তারা বোঝেন যে এই

খুলিটির সম্পর্ক আছে ভারতের সিপাই বিদ্রোহের সঙ্গে। সুতরাং তাঁরা অবিলম্বে যোগাযোগ

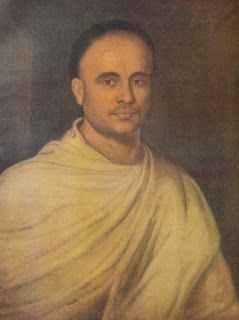

করেন কোলোনিয়াল স্টাডিজের অধ্যাপক ও গবেষক কিম ওয়াগনারের সঙ্গে। জানা যায় খুলিটি আদতে

আলম বেগ নামে বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির ৩২ বছর বয়স্ক এক বিদ্রোহী সৈনিকের যাকে তোপের মুখে

উড়িয়ে দেওয়া হয় শিয়ালকোটে। উপস্থিত এক অফিসার ‘ওয়ার ট্রফি’ হিসেবে তা সংগ্রহ করে এবং

সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরে। এই খুলি নিয়ে গবেষণা এক ব্যতিক্রমী বইয়ের জন্ম দিয়েছে - The

skull of Alum Bheg: Life and Death of a rebel of 1857. এখানে মিউটিনির সময় যুযুধান

দুই পক্ষের নৃশংসতার যে ইতিহাস উঠে আসে তা স্তম্ভিত করে। সবচেয়ে শিহরিত করে সুসভ্য

নীতিনিষ্ঠ ও যত্নবান জাতির ‘ওয়ার ট্রফি’ সংগ্রহের নির্লজ্জ ইতিহাসটি। বর্তমান শিক্ষিত

ইংরেজ প্রজন্ম তাদের colonial past নিয়ে লজ্জিত, তারা চায় আলম বেগের করোটিটি যেন মৃতের

সম্মান বজায় রেখে সমাহিত করা হয়। সেই মর্মে ভারত ও পাকিস্তানে আবেদন জানিয়েছে তারা,

যদিও আজও তা রাখা হয়েছে বলে খবর পাইনি।

সমাপ্ত

তথ্যঋণঃ

The Black hole of the Empire – History of a global practice of power by Professor Partha Chattejee

Comments

Post a Comment