পুরনো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা [পঞ্চম পর্ব]

"তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন

দমকা হাওয়া থেকে থেকে

ছাদ ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে

আমার শহর খানিক বুঝি

ঝিমিয়ে পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে।"

-প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিরল জনবসতির তিনখানি গ্রাম - কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর! কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও ঝোপঝাড়। সাপ খোপ এবং বাঘমামাদের উপস্থিতির ইতিহাসও আছে। হবে নাই বা কেন? এযে দক্ষিণ রায়ের এলাকা ছিল অদূরেই চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী মন্দিরে দেবীমূর্তির পদপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত বাঘটি তার ইঙ্গিত দেয়। ইতিহাস এমন এক জায়গাকে তার বাঁক বদলের জন্য বেছে নিলো। খেলার ভাষায় যাকে বলে টার্নিং পয়েন্ট। মঙ্গলকাব্যের কলিকাতা, আইন-ই-আকবরির খাসমহল কলকাতা বদলে যেতে লাগলো কোম্পানির ক্যালকাটায়। সেই সব পরিবর্তনের ভরকেন্দ্র ছিল পুরনো কেল্লা।

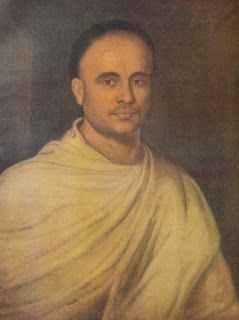

কলকাতা প্রেসিডেন্সি ঘোষিত হলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার সর্বময় কর্তা হবেন প্রেসিডেন্ট যাকে সাহায্য করবেন চার সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল। প্রথম সদস্য অ্যাকাউণ্টেন্ট বা হিসাবরক্ষক, দ্বিতীয় ওয়্যারহাউস কিপার বা মালগুদাম রক্ষক, তৃতীয় মেরিন পার্সার বা নৌ বিভাগের হিসাব রক্ষক এবং চতুর্থ হলেন রিসিভার অফ ক্যালকাটা রেভিন্যু অর্থাৎ কলকাতার খাজনা আদায়কারী। এই কাউন্সিল কাজ শুরু করে ১৭০০ সাল থেকে। চতুর্থ সদস্যপদটি স্পষ্টতই কোম্পানির নবলব্ধ জমিদারি সামলাতে তৈরি। ‘জমিদার’ নামে একটি আলাদা পদ সৃষ্টি হয় আরও পরে। এদিকে কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির প্রথম শ্বেতাঙ্গ কালেক্টর সেলডন সাহেব নেটিভদের খাজনা আদায় করতে মহা সমস্যায় পড়েন। সুতরাং তিনি একজন সহকারী নিযুক্ত করলেন যার নাম নন্দরাম সেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক’বছর পরেই এই কাউন্সিল আট সদস্যের করা হয় যেখানে‘জমিদার’ নামে সপ্তম সদস্য পদের অবতারণা হয়। এবং ডেপুটি জমিদার নামে নেটিভদের জন্য নির্দিষ্ট একটি পদের ব্যবস্থা হয় যার সব্রিকেট ছিল‘ব্ল্যাক জমিদার’। গোবিন্দরাম মিত্র প্রথম ব্ল্যাক জমিদার হিসেবে কাজ শুরু করেন ১৭২০ সাল থেকে। সেই মনে হয় বাঙালির চাকরি এবং উপরির সাধনার শুরু। যে সাধনায় ইংরেজ সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছে আগেই। অদূর ভবিষ্যতে সমাজে নতুন একটি স্তর তৈরি হওয়ার ইঙ্গিতবাহী এই ঘটনাগুলি। ইতিমধ্যে এলাকার প্রধান দুই বণিক গোষ্ঠী শেঠ বসাক সহ অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী মানুষজন ব্যাবসায়িক সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে থাকে কোম্পানির সঙ্গে।

আরও একটি বিরাট কাজ তারা করে ফেলে যা নগরায়ণের দিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ - জরিপ। ১৭০৬ সালে কোম্পানি তাদের খাজনা আদায়ের স্বত্ব প্রাপ্ত এলাকার জমি, ঘরবাড়ি, পথঘাটের প্রথম জরিপ করে। এই কাজ করতে গিয়েও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বণিকের, সম্ভবত তাই তারা কলকাতাকে দুভাবে ভাগ করে দেয় – বাজার কলকাতা ও টাউন কলকাতা। বাজার কলকাতা ছিল মোটামুটি ভাবে এখনকার বড়বাজার অঞ্চলটি এবং তার দক্ষিণে ছিল পুরনো কেল্লাকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকা টাউন কলকাতা যা বর্তমান ডালহৌসি অঞ্চল। বাকি দু ভাগ হল স্বাভাবিক ভাবেই বাজার কলকাতার ঠিক উত্তরে সুতানুটি ও টাউন কলকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর। এইভাবে জমিদারি এলাকাকে চার ভাগে ভাগ করে একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়ার চেষ্টা করে তারা। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের মধ্যে মোট চার বার এই জরিপ হয় এবং সেই সব নথিপত্রগুলি ধীরে ধীরে কি ভাবে এই এলাকার রূপ বদল ঘটছিল তার প্রামাণ্য দলিল। যেমন প্রথম বছর অর্থাৎ ১৭০৬ সালে কলকাতায় বড় রাস্তা বা স্ট্রিট ছিল দুটি, গলি বা লেন ছিল দুটি, ছোট গলি যাকে বাইলেন বলেছে ওরা তা ছিলই না। প্রসঙ্গত বলি দুটি বড় রাস্তার মধ্যে অবশ্যই একটি প্রাচীনতম- চিৎপুর থেকে কালীঘাটে যাওয়ার তীর্থ পথ যা ইংরেজ আসার বহু আগে থেকেই ছিল। ১৭২৬ সালের হিসেবে বড়রাস্তা হল চারটি, গলি আটটি, ছোট গলি তখনও ছিল না। ১৭৪২ সালে দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তা হয়েছে ষোলোটি, গলি হয়েছে ছেচল্লিশটি, ছোট গলি চুয়াত্তরটি। ১৭৫৬ সালে বড় রাস্তার সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশটি, গলি বাহান্নটি, ছোট গলি বাড়েনি।

প্রথম দিকে কোম্পানির জমিদারি এলাকার আটভাগের এক ভাগ মাত্র ছিলো জনবসতি। পরে তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে যা ঘরবাড়ির সংখ্যা দিয়ে চমৎকার বোঝা যায়। প্রথম জরিপের পর থেকে পরবর্তি পঞ্চাশ বছরে সেখানকার পাকা এবং কাঁচা বাড়ির হিসেবটি চমৎকৃত করবে। ১৭০৬ সালে পাকা বাড়ি ছিল আটটি, কাঁচা বাড়ি ছিল আট হাজার। ১৭২৬ সালে পাকা বাড়ি ছিল চল্লিশটি, কাঁচাবাড়ি তেরো হাজার তিনশো। ১৭৪২ সালে পাকা বাড়ি দাঁড়ায় একশো একুশটি, কাঁচা বাড়ি চোদ্দ হাজার সাতশো সাতচল্লিশটি। ১৭৫৬ সালে পাকা বাড়ির সংখ্যা দেখা যাচ্ছে এক লাফে বেড়ে গিয়ে চারশো’ আটানব্বই হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কাঁচা বাড়ির সংখ্যা প্রায় একই আছে। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ের শেষ এক যুগে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। কারণ এই পাকা বাড়ি শুধু কোম্পানি কর্মকর্তার নয়, দক্ষিণ বঙ্গের সেই সব বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও যারা নবাব বাদশাদের জাহাজ ডোবার ইঙ্গিত পেয়ে কোম্পানির জাহাজে উঠে পড়েছিলো। তারা দালালি, বেনিয়ানি, দেওয়ানি এই তিন ধরণের ভূমিকা নিয়ে ইংরেজের হাত ধরেছিল। এদের সহযোগিতা পেয়েছিল বলেই কিন্তু এত দ্রুত ইংরেজ শিকড় ছড়ায় পরবর্তি বছরগুলোতে।

এই রকমই ছিল ভবিষ্যতের প্রাসাদ নগরীর গোড়ার চিত্র। ব্ল্যাক ও হোয়াইট টাউন নাম চিহ্নে স্পষ্টতই বোঝা যায় গাত্র বর্ণভিত্তিক সুতীব্র বিভাজন রেখাটি। দ্বিতীয় একটি অদৃশ্য বিভাজন রেখা ছিল অর্থের। সেই প্রথম বর্ণ কৌলীন্য থেকে কাঞ্চন কৌলীন্য প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল।

আজকের কলকাতার বনেদি পরিবার গুলির আদি পুরুষেরা প্রায় প্রত্যেকেই কোম্পানির সহযোগী ছিল। সেই সময় হোয়াইট টাউনে কেল্লা তৈরির কাঁচা মাল সরিয়ে কোম্পানির কর্মকর্তারা নিজের ঝাঁ চকচকে অট্টালিকা তুলছিলেন যেমন, তেমনই ব্ল্যাক টাউনে প্রথম ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র বৈভব প্রদর্শনী করেন সুউচ্চ নবরত্ন মন্দির গড়ে। কথিত যে শহিদ মিনারের চেয়েও উঁচু সেই মন্দিরের চূড়া দীর্ঘ দিন নাবিকদের দিক নির্দেশকের কাজ করেছে। অতঃপর ১৭৩৭ সালের ঘূর্ণি ঝড়ে ভেঙে পড়ে সে চূড়া। একই সঙ্গে ভেঙে পড়ে ঝড়ের দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত কোম্পানির সেন্ট অ্যান গির্জার চূড়াটিও। কেমন যেন প্রতীকী মনে হয় আমার ঘটনাটা। শাসক, শাসিত এবং তার মধ্যবর্তি শ্রেণীকে এক সরল রেখায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রকৃতি বারবার! ঠিক এখন যেমন ঘটছে! তবে অবশ্যই যারা অর্থবান তারা দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়! যেমন এবারেও ঘটবে! ইতিহাস শুধু নিরপেক্ষ থেকে দেখে যায় এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা ও ঔদ্ধত্য দুইই!

তথ্যঋণঃ

A short history of Calcutta – A K Ray

কলিকাতা দর্পণ – রাধারমণ মিত্র

টাউন কলিকাতার কড়চা – বিনয় ঘোষ

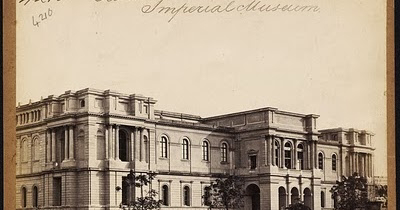

ছবিঃ

টাউন কলিকাতার কড়চা - বিনয় ঘোষ

©প্রজ্ঞা পারমিতা

Comments

Post a Comment