পুরানো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা (অষ্টম পর্ব) । লিখছেন - প্রজ্ঞা পারমিতা

ফোর্ট উইলিয়ামের বয়স গড়িয়ে গড়িয়ে পঞ্চাশ ছুঁতে চলল। পঞ্চম দশকের শেষের দিকে লিখিত কিছু নথিপত্র, যেমন ফোর্ট উইলিয়াম ও কোম্পানির সদর দপ্তরের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া চিঠি এবং কেল্লার কনসাল্টেশন নোর্টস ইত্যাদির দিকে নজর দেওয়া যাক একবার। এসবের অবতারণা করার কারণ তাতে বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে ঘটা নানা ঘটনার প্রতিফলন পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য, বাংলার শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের সমীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয় এবং এই অঙ্কটি ভুল কষার ফলেই পুরনো কেল্লা ধ্বংস হয়।

লন্ডনের লিডেন হল স্ট্রিট থেকে ১৭৪১ সালের জুলাই মাসে লেখা চিঠি পায় ফোর্ট উইলিয়াম, নিম্ন লিখিত বয়ানে... "We are pleased that no bad consequences ensued to us on the Nabob being slain in battle, however as affairs in the Mogul Empire are in a very precarious situation, we would have our several settlements be put and kept in best posture of Defence, ... "

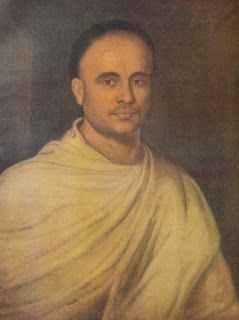

চিঠির এই 'ব্যাটেল' হল গিরিয়ার যুদ্ধ যে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন ঘটায়। বিহারের নায়েব নাজিম আলীবর্দি খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁ কে পরাস্তত ও নিহিত করে বাংলার মসনদে অধিষ্টিত হন।

১৭৪২ সালের এপ্রিল থেকে টানা কিছু মাস ধরে কনসাল্টেশন নোটবুকের এন্ট্রিগুলি অন্য আর ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে। একটা নমুনা হাজির করছি।

"Thuesday, April 20, 1742.- From the repeated advices our Merchants have received from Badwan Radnagore and other Places of the Morattoes near approach to this Country which being confirmed to us by the above Letter from Cossimbuzar [from Sir Francis Russel dated 16th Instant] We thing it Necessary to take some Steps for the Defence and Security of this Place, Therefore, Order that Captain Commandant William Holcombe ...... Do go Round The Town and take a particular and Careful Survey of the same giving us there Opinion in writing where and in what Manner the Several Avenues to Calcutta maybe Defensible in case of the approach of an Enemy and to report the same asa soon as they possible can."

এই লেখা বহন করছে বাংলার বহু চর্চিত সেই "বর্গি এল দেশে"র ইতিহাস এবং কলকাতা সুরক্ষিত করতে 'মারাঠা ডিচ' খননের ভুমিকা। [উদ্ধৃতির ক্যাপিটাল লেখাগুলি খেয়াল করতে অনুরোধ করব] একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রথম থেকে সুরক্ষা নিয়ে যে ঢিলেঢালা ভাব ছিল কেল্লার পঞ্চাশতম দশকের শেষ থেকে সেটা উধাও হয়। উদ্ধৃতি অংশ শুধু নয় পরবর্তী বছর গুলির যাবতীয় চিঠিপত্র এবং নোর্টসে ডিফেন্স কথাটা বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। এখানে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট টমাস ব্রাডিল এবং তার নির্দেশে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হলকম্বে সারা শহর জরিপ করে রিপোর্ট দেন যার ভিত্তিতেই সুতানুটি থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত সাত মাইল লম্বা অর্ধবৃত্তাকার গভীর একটি পরিখা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়, যাতে পশ্চিম দিকের গঙ্গার স্বাভাবিক সুরক্ষা মিলিয়ে সমগ্র অঞ্চল টি অপ্রতিরোধ্য বর্গীদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকে।

খাত খোঁড়া শুরু হয় উত্তরে পেরিন্স পয়েন্ট থেকে [বর্তমান বাগবাজার দূর্গোৎসবের মাঠ] যেখানে চিৎপুর খাল হুগলী নদীতে মিশত, সেখান থেকে বর্তমান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ও আচার্য জগদীশবসু রোড বা পূর্বতন সার্কুলার রোড, যা আদতে (১৭৯৯ খৃঃ) সেই খাত বুজিয়ে তৈরি, সেই পথ রেখা ধরে বর্তমান এন্টালি অঞ্চলের আর একটি খাল অবধি খাত খুঁড়তে তিন মাস কেটে যায়। ইতিমধ্যে খবর আসে আলীবর্দি খাঁ সমঝোতায় এসেছেন মারাঠাদের সঙ্গে। ফলে এদিকে তাদের আসার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং খাতের বাকি অংশ কাটার কাজ পরিত্যক্ত হয়।

এই খাত কাটার ভাবনার একটি গুরুত্বপুর্ণ দিক হল যদি তা সম্পূর্ণ হত তবে কলকাতাকে দূর্গনগরী বলা যেত প্রকৃত অর্থে। এবং এই খাতের জন্যই প্রথম ব্ল্যাক টাউন ও ওয়াইট টাউনের অদৃশ্য বিভেদ রেখাটি দৃশ্যত মুছেছিল। যদিও জেন্টুদের সুরক্ষার দায় অর্থমূল্যে আদায় করে ইংরেজরা খাত কাটার খরচ পুরোটাই নেটিভদের কাছ থেকে উশুল করে।

এবার প্রথম পঞ্চাশ বছরের একটা সামাজিক চিত্র আঁকার চেষ্টা করা যাক। ইতিমধ্যে শহরের অন্দর বাহির জুড়ে যেমন অসংখ্য জাতি সমাবেশ ঘটেছে এবং বিচিত্র শ্রেণি সমাবেশ ঘটেছে । ফলে এদের মধ্যে আদান-প্রদান ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এক অভিনব নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে। যার বৈশিষ্ট্য গুলো পলাশী যুদ্ধ পরবর্তীকালে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বস্তুত এমন টি ভারতের আর কোনো জায়গায় ঘটেনি। এই নতুন গজিয়ে ওঠা ছোট্ট শহরে সবচেয়ে পুরনো ভিনদেশী আরমানিদের সঙ্গে পোর্তুগিজ, ফরাসি, আইরিশ, স্কটিশ এবং ইংরেজরা ঘেঁষাঘেষি করে বাস করছে। নেই হেন দেশের নাবিকদের আনাগোনাতো ছিলই। পোর্তুগিজরা ভারতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারী জাতি হলেও কলকাতায় তারা কোম্পানির সৈনিক, কেরানি বা অন্যান্য কাজ করত, এমনকি, তাদের ইংরেজদের চাকর মায় ক্রীতদাস হওয়ার ইতিহাসও আছে। ইংরেজদের গোমস্তা, মুনশি, সরকার, খানসামা, দারোয়ান, ছাতাবরদার, হুকাবরদার, হরকরা, পিওন ইত্যাদি কাজে স্থানীয়রা লেগে পড়ে, বাহিরে থেকেও প্রচুর লোক এসেও যোগ দেয়। এভাবেই উড়িষ্যা থেকে আসে পালকী বেহারারা। এলাকার জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় সবার প্রয়োজন মেটাতে ধোপা, নাপিত, ছুতোর, ঘরামি থেকে দোকানদার, ঠিকাদার, মহাজন ইত্যাদি সব পেশার লোক সংখ্যায় বাড়ে। বিভিন্ন নেশার দোকানেরও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। ১৮০৩ সালেই দেখা গেছে ফোর্ট উইলিয়াম কে দুটি গাঁজার দোকান খোলার লাইসেন্স দিতে। সঙ্গে একধরণের তীব্র মদ 'আরকে'র দোকানের লাইসেন্স বিলি করা হয় যা পরবর্তীকালের পাঞ্জ হাউসের পূর্বসুরী। বেশ কয়েকটি ট্যার্বানোও খুলে যায় পঞ্চাশ দশকের মধ্যে। বলা বাহুল্য পাঞ্জ হাউস আর ট্যাবার্নগুলো ছিল ইউরোপীয়দের আড্ডার ঠেক। বাঙালি বনিক শেঠ বসাকরা তো ছিলই, ইংরেজদের হাত ধরে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও দালালদের নতুন শ্রেণির রমরমা বাড়ত। তাদের মনোরঞ্জনের যোগান দিতে দেশিয় পেশাদাররাও ভীড় করল। সব মিলিয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণির সংশ্লেষের ফলে যে বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর অঞ্চলে দাঁড়াল, সে সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেছেন যে, "এমন একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়[তখন] যার প্রভাবে মানুষের বিশেষ করে শহুরে মানুষের চরিত্র দ্রূত বদলাতে থাকে। এই সব নানা শ্রেণির মানুষ নিয়ে নব যুগের শহুরে সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে কলকাতা শহরেই সমাজের এই শ্রেণি-রূপায়নের আশ্চর্য চিত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর কোনো শহরে বোম্বাই মাদ্রাজেও শহুরে সমাজে এই ধরণের অভিনব শ্রেণি সমাবেশ ঘটেনি।"

এই সমাজের মাথায় ছিল ধনী ইংরেজরা; ব্ল্যাক টাউনের নেটিভ বড়লোকেরা অর্থ কৌলিন্যে তাদের সমাকক্ষ হলেও আচরণে সদা 'হুজুর', 'স্যার', 'ইউ ফাদার' - 'গ্রান্ড ফাদার' ইত্যাদি ঝরে পড়ত। শুধু পদমর্যাদায় অর্জিত অর্থ নয়, ইংরেজরা ভিন্ন পথে প্রভূত রোজগারের টাকায় চোখ ধাঁধানো জীবন যাপন করত। সেই ভিন্ন পথের নাম হচ্ছে 'ইন্টারলোপিং' আর যারা তা করত তারা হল 'ইন্টারলোপার'। "An interloper was an independent violator of company's monopoly." এই হল তাদের পরিভাষা। কাগজে কলমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া ব্যবসা করার ছাড়পত্র কোনো ইংরেজের ছিল না। কিন্তু, ইন্টারলোপিং করে ধুরন্ধর রাইটার, ফ্যাক্টর, এজেন্টরা টাকার কুমির হয়ে উঠেছিল। টমাস পিট, উইলিয়াম বোলটস - এমন আরো অসংখ্য নাম করা যায় যারা ছিল ইন্টারলোপিং এর উজ্জ্বল নক্ষত্র। আবার ব্যক্তিগত ব্যবসার চেয়েও ঘুষ নেওয়া ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের আর বড় রোজগারের পথ। উইলিয়াম হেজেসের ডাইরিতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের যে তালিকা পাওয়া যায়, তা থেকেই একটা স্পষ্ট চিত্র উঠে আসে। উৎকোচ এবং উপঢৌকন দিয়েই ব্যবসা-বানিজ্য চলত। স্থানীয় বনিক এবং দালালরা শুধু অর্থ নয় রেশম, মলমল এবং আরো অন্যান্য বহুমুল্য সামগ্রী সাহেবদের প্রণামী দিয়ে ব্যবসার পথটি মসৃণ রাখত। অন্যদিকে ইংরেজরা এলাকার জমিদারী লাভের পর তার বিল ব্যবস্থা করেছে ঘুষের বিনিময়ে। 'টাউন কলকাতার কড়চা'য় বিনয় ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। - "এদেশে এসে ইংরেজরা উৎকোচ গ্রহণের কৌশলটি প্রায় চারুকলার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পদে পদে যখনই তাঁরা ঘুষ নেওয়ার সুযোগ পেতেন তখনই তা বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে নিতেন।"

তথ্য ঋণ ;

ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম অফ বেঙ্গল - সি আর উইলসন

টাউন কলিকাতার কড়চা - বিনয় ঘোষ

(উদ্ধৃতি অপরিবর্তিত)

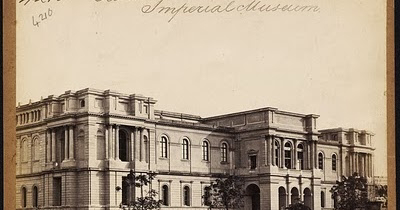

ছবি ঃ আন্তর্জাল

-অনামা শিল্পীর আঁকা ১৭৫০ সালের ফোর্ট উইলিয়াম

- আলীবর্দি খাঁ

-মার্ক উডের ম্যাপে মারহাট্টা ডিচ

©প্রজ্ঞা পারমিতা

Comments

Post a Comment