দক্ষিনেশ্বর - পুণ্যধামের অলিন্দে থাকা অজানা ইতিহাস। লিখেছেন - সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য

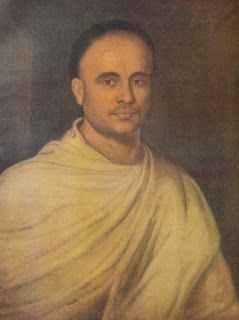

১৮৫৫ সালের ৩১শে মে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন লোকমাতা রানি রাসমণি। একটা স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে সত্যি করার ইচ্ছে। এবং অবশেষে তার সফল বাস্তবায়ন। সহজে বললে এভাবেই গড়ে উঠেছিল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। সে গল্পও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৮৪৭-তে শুরু হয় মন্দির নির্মাণ। এবং তা শেষ হয় ১৮৫৫ সালে। ১০০ ফুটেরও বেশি উঁচু এই নবরত্ন মন্দিরের স্থাপত্য সত্যিই নয়নাভিরাম।সেই সময়ে এই মন্দির তৈরি করতে লেগেছিল ন’লক্ষ টাকা! যা সেই সময়ের নিরিখে বিরাট অর্থ। জমিদার বাড়ির বিধবা পত্নী রাসমণি, যাঁর উপরেই সেই সময়ে ছিল জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব, তিনি সেই বিপুল অর্থ খরচ করে গড়ে তুলেছিলেন মন্দিরটি। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে সহস্র পাপড়ির রৌপ্য-পদ্মের উপরে শুয়ে থাকা শিবের বুকে দেখা যায় মা ভবতারিণী কালীকে। পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছিল মূর্তিটি।দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ভাবে যাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । ১৮৫৫ সালে দাদা রামকুমারের সহযোগীরূপে এখানে আসেন। পরে রামকুমারের মৃত্যুর সময় তিনি দাদার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৮৬ পর্যন্ত প্রায় তিন দশক শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে ছিলেন। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। বহু দূর থেকে মানুষ ছুটে আসতে থাকেন মন্দিরে।

এবার আসা যাক এই মন্দির তৈরির পিছনের স্বপ্নে। ১৮৪৭ সালে রানি রাসমণি ঠিক করেন, তিনি কাশীতে তীর্থযাত্রায় যাবেন। সেইমতো ২৪টি নৌকায় আত্মীয় পরিজন, দাসদাসী নিয়ে যাত্রা করতে মনস্থ করেন তিনি। কিংবদন্তি অনুসারে, ঠিক আগের দিন তাঁর স্বপ্নে আসেন মা কালী। তিনি তাঁকে জানান, কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই রাসমণির। তিনি যেন একটি মন্দির স্থাপন করে গঙ্গাতীরেই পূজা শুরু করেন মা কালীর।এই স্বপ্নই রাসমণিকে প্রেরণা জোগায়। তিনি গঙ্গাতীরে জমি কেনেন। শুরু হয় মন্দির নির্মাণের কাজ। একসময় তা শেষ হয়। মাঝে কেটে গেছে আট বছর। শেষপর্যন্ত স্বপ্নের আদেশ পালন করে সত্যি সত্যিই গড়ে ওঠে সুউচ্চ মন্দির।

সারাজীবন রানি রাসমণি দক্ষতার সাথে তার ব্যবসায়ের পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় মেয়ের সাথে বিবাহ হয় এক শিক্ষিত, রুচিপূর্ণ ভদ্রলোক মথুরা নাথ বিশ্বাসের সাথে। আজীবন, মাথুর বাবু (তাঁর ডাক নাম) তার ডান হাতের মানুষ এবং প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।শুধু তাই না রানি রাসমণি তাকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করতেন।তার জন্ম দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় গরিবদের প্রতি তিনি সবসময় সহানুভূতিশীল ছিলেন,যার কারণে তিনি গরিবদের প্রচুর অর্থ সাহায্যও করতেন।

রানি রাসমণির দানমূলক, ধর্মীয় ও পবিত্র কাজকর্মের কোনও সীমা ছিল না। তিনি তার সময়ে বহু জনমুখী কাজ করেছেন, যেমন সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের জন্য রাস্তা তৈরি।বাবুঘাট, আহিরিতলা ঘাট, নিমতলা ঘাট এর মত স্নানঘাট তৈরি করা,তিনি বেলেঘাটা ক্যানেল এবং মধুমতি কানেক্টিং ক্যানেল তৈরি করার জন্য জমি দান করেছিলেন।

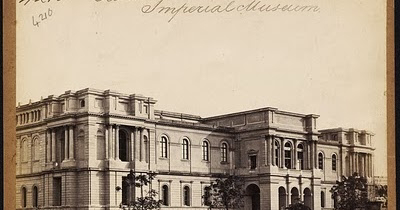

ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি(বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার), হিন্দু কলেজ (এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ), বেঙ্গল ফিমিন রিলিফ তহবিল এবং অন্যান্য অনেক জানা এবং অজানা দাতব্য প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিহার্য।

এরূপ উদারতার উদাহরণ যে কোনও দেশের ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা পুনর্বিবাহ আন্দোলনের অর্থায়নের যথেষ্ট সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

তার সাহস,দূরদৃষ্টি,দেশের প্রতি ভালবাসার এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।সেই দিনগুলিতে, দেশের অভিজাত এবং সাধারন জনগণ ভারতীয় ধর্ম,সংস্কৃতি ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল, রানি রাসমণি প্রতিরোধ এবং পুনরুজ্জীবন করার চেষ্টা শুরু করেন।ঠিক তখন থেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দদের মত মহান ব্যক্তিত্বদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল সেই মহান ভারতীয় রেনেসাঁ।

শ্রী রামকৃষ্ণের এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ উভয় হয়ত রানি রাসমণির স্বপ্নের ফসল ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মতে, রানি রাসমণি না থাকলে থাকত না দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর না থাকলে গদাধর শ্রী রামকৃষ্ণ হয়ে উঠতেন না। শ্রী রামকৃষ্ণ ছাড়া নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে উঠতেন না। ভারতের বিবেকানন্দ নবজাগরণ সম্ভব হত না।সুতরাং রানি রাসমণি সত্যিকার অর্থেই ভারতীয় রেনেসাঁর জননী।

রাসমণির উদ্যোগে তৈরী সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হল দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, যেটা আমি লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু আজ যে তোমরা দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির দেখছ, সেটা তৈরীর পেছনেও রাসমণিকে সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল।গঙ্গার পশ্চিম দিকটি পবিত্র,এই জনপ্রিয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রানি রাসমণি মন্দির তৈরির জন্য জমি খোঁজ করেছিলেন। যেহেতু রাসমণির পিতৃপক্ষের পরিবার সেইসময়কার সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী নিম্নবর্ণের ছিলো তাই সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির নির্মানের কাজে প্রথমে বাঁধা সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ বাড়িওয়ালা কোনও নিম্নবর্ণের মহিলার কাছে জমি বিক্রি করবে না এবং তারা কোনও ঘাট তৈরি করতে দেবে না যা তারা ব্যবহার করবে না। অবশেষে,তাকে পূর্ব পাশের জমি দেওয়া হয়েছিল।

তার এই কাজে তিনজন পৃথক মালিক রানি রাসমণিকে তাদের জমি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন মুসলমান,অন্যজন খ্রিস্টান এবং অন্য একজন হিন্দু।এই জমিগুলির মধ্যে ছিল মুসলমানদের একটি পুরাতন কবরস্থান,একটি মাজার এবং গাজী পুকুর নামে একটি জলাশয়।এখানে জেমস হেস্টি নামে একজন ব্যক্তির একটি দ্বিতল বাড়ি ছিল যেখানে তিনি একটি কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিলেন’ কিন্তু ইংল্যান্ডে তার অকালমৃত্যুতে তা হয়ে ওঠেনি।

হিন্দুদের ভূমিতে গঙ্গার তীরে অন্যান্য গাছের সাথে একটি বড় বট গাছ ছিল। জায়গাটির নাম পঞ্চবাট। রানি রাসমণি মাজার এবং জলাসয়টিকে একই রেখেছিলেন, কিন্তু কুঠি এবং পঞ্চবটিটি কি পরিবর্তন করা হয়েছিল।

বিবেকানন্দকে বাঙালি মনে রেখেছে।আজও পুজার আসন অলংকৃত করে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে ঘিরে যে রামকৃষ্ণ মিশন, সেখানেও রানি উপেক্ষিত।কেন? এক সময় কলকাতার ষাট লক্ষ বিগা জমির মালিকানা ছিল রাণির।রাণির বাড়ির বউ শিউলি ক্ষতিপূরণের দাবিতে আদালতে আদালতে ঘুরছেন। রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে। রাজত্বও নেই।কিন্তু শেষ ভারতবর্ষে আজও রাজবংশেরই কর্তত্ব অক্ষুন্ন।সর্বত্রই রাজ পরিবার ও জমিদারির সম্পত্তি খাস হয়েছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে সমানে। একমাত্র ব্যতিক্রম রাণি রাসমণি।কেন? রাণির সম্পত্তি জাল দলিলের কল্যাণে বেহাত হয়েছে, রাজ্য সংরক্ষনে এগিয়ে আসেনি।পলাশী যুদ্ধের কথা, সেই পরাজয় ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বাঙালির প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে জড়িয়ে আছে। যেহেতু এই ইতিহাসে কর্তৃত্বের, আধিপাত্যবাদের,কায়েমি শ্রেণীস্বার্থের ব্যাঘাত হয় না। অথচ ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাণির জেতা লড়াই বাঙালি মনে রাখেনি।কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর কথা উঠলেই এসে পরে ১৩ নং রানি রাসমণি রোডের রাসমণি কুঠির পুজোর কথা।দীর্ঘ ২৩৫ বছরের পথ অতিক্রম করে এই পুজো আজও বাঙালির ঐতিহ্যের পুজো।

কথিত আছে রানির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম দাস ২৩৫ বছর আগে এই পুজোর প্রবর্তন করেন।কিন্তু গঙ্গায় কলাবউকে স্নান করানোর অধিকার আদায়ে,দক্ষিনেশ্বর মন্দির এলাকায় ইংরাজ সৈন্যর কুচকাওয়াজ বন্ধ করার এবং বাংলার জেলেদের মাছ ধরার অধিকার অব্যাহত রাখার জন্য গঙ্গায় আড়াআড়ি লোহার শিকল পরিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা বাঙালি মনে রাখেনি।কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর কথা উঠলেই এসে পরে ১৩ নং রানি রাসমণি রোডের রাসমণি কুঠির পুজোর কথা।দীর্ঘ ২৩৫ বছরের পথ অতিক্রম করে এই পুজো আজও বাঙালির ঐতিহ্যের পুজো।কথিত আছে রানি রাসমণির শ্বশুরমশাই প্রীতিরাম দাস ২৩৫ বছর আগে এই পুজোর প্রবর্তন করেন।আজ মুড়ি মুড়কির সম্মানে আমরা অভ্যস্ত, তাই নামকরণের মহামিছিলে ব্রাত্য, অন্ত্যজ নামের, হোক না সে রানি রাসমণি, অনুপস্থিতিতে আমরা ব্যথিত হইনা। সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের দাবি আদায়ে বাণিবাড়ির বউ এর মানসিক সুস্থতাই বরং কৌতুক হয়ে যায়।

রানি রাসমণি ছিলেন একজন দৃঢ় স্বভাবের নারী।তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সমসাময়িক বাকি নারীদের থেকে অনেক বেশি পরিণত ছিলো।তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি যেই কাজকে একবার সঠিক বলে মনে করতেন,সেই কাজকে তিনি সম্পূর্ণ করেই ছাড়তেন যতই বাঁধা বিপত্তি আসুক না কেন।তিনি আমাদের শিখিয়েছেন,মানুষের সেবা কীভাবে ভক্তিপূর্বক করতে হয়।তিনি কোনদিনও জনসাধারণের থেকে তাঁর সেবার বিনিময়ে কিচ্ছু পাওয়ার আশা করেননি বরং তাদেরই সর্বদা উপহার হিসাবে দিয়ে গেছেন বিভিন্ন জিনিস।তাঁর মহান কর্মই তাঁকে আজ করে তুলেছে সকলের কাছে চিরস্মরনীয়।অবশেষে ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, প্রায় ৬৮ বছর বয়সে এই মহান মহিয়সী নারীর জীবনাবসান হয়।

রানি রাসমণির নামে কিছু জায়গা

কলকাতার এসপ্ল্যানেডে একটি অ্যাভিনিউয়ের নামকরণ করা হয়েছে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, যেখানে তাঁর মূর্তিটিও রয়েছে।আরও, কলকাতার জানবাজারে তাঁর পৈতৃক বাড়ির কাছে রানি রাসমণি রোড নামে তাঁর নামে একটি রাস্তা নামকরণ করা হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি রোড নামে একটি রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে রানি রাসমণির দ্বিবার্ষিক স্মরণে রাখার জন্য ভারত সরকারের ডাক বিভাগ একটি ডাকটিকিট জারি করেছিল।রানি রাসমণি ঘাট নামে পরিচিত একটি ফেরিঘাট পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে (হুগলি জেলা সংশোধন বাড়ির ঠিক পরে) ফেরি সার্ভিসের জন্য নির্মিত হয়েছে।ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ৫ টি ফাস্ট পেট্রোল ভেসেলগুলির মধ্যে একটির নামকরণ করা হয়েছে রানি রাসমণির নামে। এটি জুন ২০১৮ এ কমিশন করা হয়েছিল এবং এটি বিশাখাপত্তনমে (দেশীয়ভাবে হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড দ্বারা নির্মিত) ভিত্তিক হবে।

লোকমাতা রানি রাসমণি ছিলেন নানা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী।রানি রাসমণির জামাতা মথুরা মোহন বিশ্বাস নাস্তিক হলেও শুধু রানি রাসমণির ইচ্ছে পূরণে দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরের আদলেই এক মন্দির নির্মাণ করেন। আর এর পিছনেও ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে, সেটাই জানেব আজ।রাসমণি বরাবরই ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল, ভক্তিশীল। আর এহেন রানী মা বারাণসীতে অন্নপূর্ণা মন্দিরে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেন।সেই মতোই তার জামাতা মথুরা মোহন বিশ্বাসের তদারকিতে ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। কিন্তু পথিমধ্যেই সে যাত্রা ভঙ্গ হয়। কারণ গঙ্গায় বজরা যাত্রাকালে দক্ষিণেশ্বরের কাছে তিনি ভবতারিনীর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে যাত্রাভঙ্গ করেন এবং সেখানেই ভবতারিণী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। অব্রাহ্মণের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিস্তর গোল বাধে, কিন্তু ওই দৈব মাহাত্য - মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয় তাও ব্রাহ্মণসমাজের চরম প্রতিকূলতা সত্বেও।

কিন্তু অন্নপূর্ণা দর্শন তার অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তাঁর অসম্পূর্ণ যাত্রার শরিক ছিলেন প্রিয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাস। যদিও নিজে তিনি ছিলেন নাস্তিক - কিন্তু অন্যের বিশ্বাসকে আঘাত করতেন না। তাই রানীমায়ের অপূর্ণ ইচ্ছের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনেই তিনি গঙ্গাতীরে অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ব্যারাকপুরের সামান্য দক্ষিণে টিটাগড়ের রাণি রাসমণি ঘাটের কাছে গড়ে তোলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে নবরত্নবিশিষ্ট শিবশক্তি অম্নপূর্ণা মন্দির। এই মন্দিরের আরাধ্যা অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা। মথুরবাবু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সিবিস লিয়ার্ডের এস.এস.টি র জমি থেকে মন্দিরের জমিটি কেনেন। অবশ্য নিজে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী, রাণি রাসমণির কনিষ্ঠাকন্যা জগদম্বা দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ করেন। যদিও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়েও সমস্যায় পড়েন জগদম্বা দেবী। কারণ মন্দিরের মাথায় আছে সিংহ মূর্তি, যা নিয়ে কোম্পানি আইনি জটিলতা তৈরী করে। কিন্তু তাতেও জয়ী হন জগদম্বা দেবী। কারণ আদালতের মতে সিংহ বিক্রমের প্রতীক, তাই যে কেউই তা গ্রহণ করতে পারে। তাই আর কোনো বাধা পায় নি।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় কুড়ি বছর পরে ১২ই এপ্রিল, ১৮৭৫ সালে ( ৩০ শে চৈত্র ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই মন্দির উদ্বোধন করে, মায়ের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলেই একই রূপকারের হাতের একই গঠনশৈলীর। এখানেও আছে একই ধরণের নাট মন্দির। অনুরূপ শিবমন্দিরও আছে- কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মত বারোটি নয়, সংখ্যায় ছ'টি। এর পিছনেও রয়েছে স্বপ্নাদেশ, আর সেটি পান রানী রাসমণির ছোট কন্যা জগদম্বা দেবী, যেন তিনি তার মায়ের ঐতিহ্য ছাপিয়ে না যান। তাই এই ৬টি শিবমন্দির।

আজও মন্দিরটি স্বমহিমায় স্মৃতিচারণ করে চলেছে সেই ইতিহাসের। সকালে মঙ্গলারতি হয় ছোলা, মিশ্রী, মাখনের ভোগ সহযোগে।এখানে দৈনিক আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। আর নৈশ ভোজে থাকে লুচি, সুজি,বোঁদে,দরবেশ।প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে মায়ের বিশেষ পুজো হয়।কলকাতার উপকন্ঠে টিটাগড়-ব্যারারাকপুরে গঙ্গার পূর্বপাড়ে আজও দাঁড়িয়ে ছোট্ট দক্ষিনেশ্বর।

তথ্যসূত্র -

Prabhananda, Swami (২০০৩)। "The Kali Temple at Dakshineswar and Sri Ramakrishna"। Vedanta Kesari। অজানা প্যারামিটার |month= উপেক্ষা করা হয়েছে (সাহায্য)

"Map of Kali Temple at Dakshineshwar"। সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১১-০৫।

Harding, Elizabeth U. (১৯৯৮)। Kali: The Black Goddess of Dakshineswar। Motilal Banarsidass। আইএসবিএন 8120814509।

Mehrotra, Rajiv (২০০৮)। Thakur: A Life Of Sri Ramakrishna। Penguin Books India। আইএসবিএন 0143063715।

ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা তোমার এই লেখা অনবদ্য সৃষ্টি, সামান্য বলতে গেলে নগন্য কিছু বানান ভুল ব্যতীত নিখুঁত লেখা, দুএক জায়গায় রিপিট হয়েছে সামান্য কয়েক লাইন, দীর্ঘ লেখায় ওটুকু ভুল ধর্তব্য এর মধ্যেই আসে না, মোটের উপর সুন্দর লেখা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট পরিশ্রম তুমি করেছো| Hats off my dear.

ReplyDelete